Les ocĂ©ans, autrefois synonymes dâabondance, sont aujourdâhui en Ă©tat dâalerte. Le responsable ? La surpĂȘche dans le monde. Le constat est alarmant : selon lâOrganisation des Nations unies pour lâalimentation et l’agriculture (FAO) des populations entiĂšres de poissons s’effondrent, les Ă©cosystĂšmes marins sont ravagĂ©s et la biodiversitĂ© marine est menacĂ©e comme jamais auparavant. La surpĂȘche dans le monde, pratiquĂ©e Ă une Ă©chelle industrielle, est lâun des principaux responsables de cette crise. Chalutage de fond, navires-usines, pĂȘche illĂ©gale, etc. Les techniques se perfectionnent, mais Ă quel prix ? Certaines espĂšces iconiques, comme le thon rouge ou la morue de lâAtlantique, ont frĂŽlĂ© lâextinction et des Ă©cosystĂšmes entiers sont au bord de lâeffondrement. Les causes et les consĂ©quences de la surpĂȘche dans le monde sont aujourdâhui largement documentĂ©es : disparition dâespĂšces, dĂ©sĂ©quilibres Ă©cologiques, impacts socio-Ă©conomiques sur les communautĂ©s cĂŽtiĂšres, etc. Mais un dĂ©fi de taille reste Ă relever : comment rĂ©duire lâimpact de la surpĂȘche sur les Ă©cosystĂšmes marins ? Comment lutter contre la surpĂȘche et Ă©viter un effondrement irrĂ©versible des stocks halieutiques ? Quelles solutions existent pour protĂ©ger la biodiversitĂ© marine ? DĂ©couvrons dans cet article les consĂ©quences de la surpĂȘche et les actions possibles pour inverser la tendance. Des initiatives locales aux politiques internationales, en passant par les innovations technologiques et les changements de comportement, dĂ©couvrons ensemble les moyens de prĂ©server ce patrimoine naturel essentiel Ă lâĂ©quilibre de notre planĂšte.

PĂȘche artisanale et pĂȘche industrielle

La limite entre pĂȘche artisanale de la pĂȘche industrielle est floue et fait lâobjet de dĂ©bats.

En France, un navire est considĂ©rĂ© comme relevant de la pĂȘche artisanale sâil mesure moins de 25 m. Cette dĂ©finition est plus large que celle utilisĂ©e par 65 % des pays, oĂč la limite est fixĂ©e Ă 15 m de longueur. Ce dĂ©calage rend les normes françaises peu compatibles avec les standards internationaux.

La pĂȘche artisanale englobe des rĂ©alitĂ©s trĂšs contrastĂ©es :

- Des plongeurs et pĂȘcheurs qui utilisent des techniques de pĂȘche ancestrales, avec des revenus parfois infĂ©rieurs Ă un dollar par jour.

- Une flotte modernisĂ©e, capable dâaccroĂźtre ses captures grĂące Ă des techniques parfois destructrices, comme la pĂȘche Ă lâexplosif ou au cyanure.

Cependant, la pĂȘche industrielle demeure la plus dĂ©vastatrice, avec seulement 1 % des navires capturant Ă eux seuls 50 % des poissons pĂȘchĂ©s dans le monde.

La surpĂȘche dans le monde

On estime aujourdâhui que plus de 1 600 milliards de poissons sont pĂȘchĂ©s chaque annĂ©e dans le monde.

Dans son rapport Sofia de 2016, lâOrganisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) souligne que 90% des poissons sauvages sont surexploitĂ©s ou pleinement exploitĂ©s.

Pour rĂ©pondre Ă une demande croissante en poisson, les navires-usines exploitent de plus en plus de zones (ouest de lâAfrique, ocĂ©an Indien, Pacifique du sud-est, etc.), en pĂȘchant toujours plus profond. Les moyens technologiques ont Ă©tĂ© dĂ©cuplĂ©s, avec lâutilisation dâhĂ©licoptĂšres ou de sonars pour repĂ©rer les bancs de poissons.

On parle de surpĂȘche quand lâaugmentation des capacitĂ©s de capture entraĂźne :

- une diminution du nombre de prises et la disparition de certaines espĂšces,

- une diminution de la taille moyenne et de l’Ăąge des prises,

- une diminution du poids moyen des prises (individus plus jeunes ou sous-alimentés),

- la rĂ©gression du stock d’individus aptes Ă se reproduire.

Lorsque ces signes se cumulent, ils indiquent que lâespĂšce est pĂȘchĂ©e plus vite quâelle ne peut se reproduire et se maintenir. Aujourdâhui, les espĂšces marines risquent d’atteindre un point de non-retour.

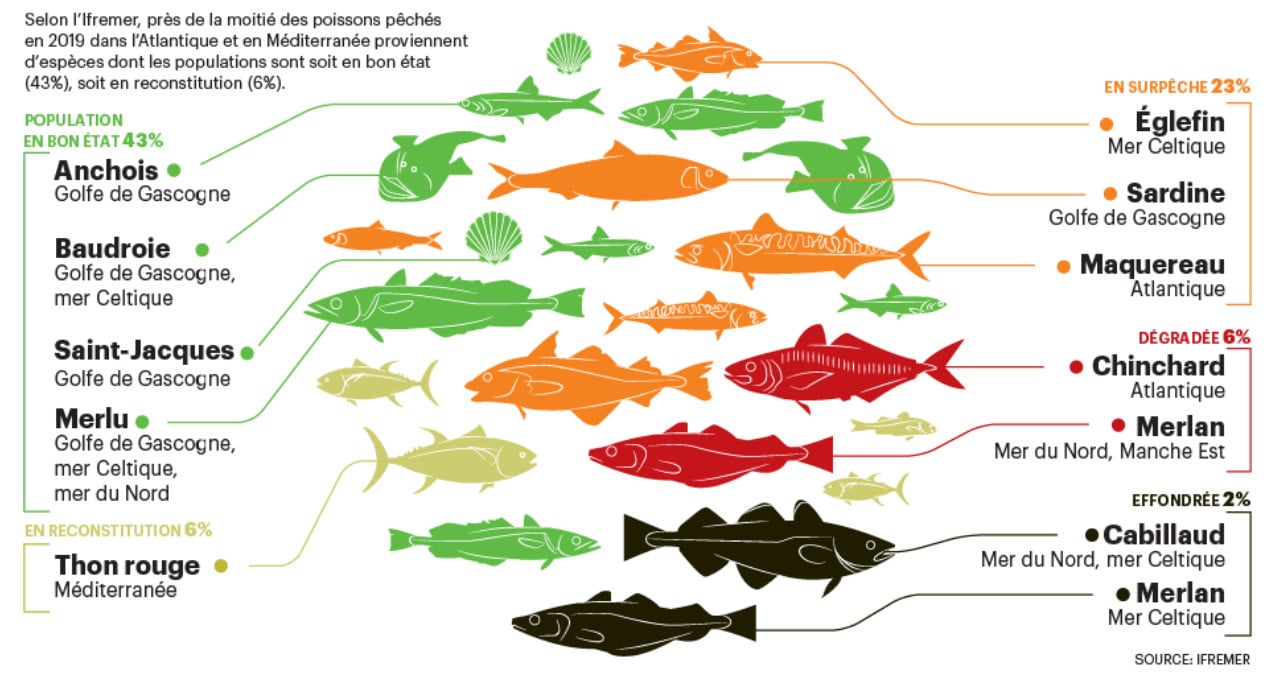

Parmi les espĂšces menacĂ©es par la surpĂȘche dans le monde :

- Le thon rouge de MĂ©diterranĂ©e. LâespĂšce nâest plus classĂ©e « en danger » par lâUnion internationale pour la conservation de la nature (UICN) depuis 2021, mais les populations restent fragiles. Cette espĂšce reprĂ©sente environ 30% des volumes dĂ©barquĂ©s.

- Le merlu de MĂ©diterranĂ©e. Il dĂ©tient le triste record du taux d’exploitation le plus Ă©levĂ©, surpassant de 12 fois le Rendement Maximal Durable (RMD) dans le golfe du Lion. Selon la FAO, le rendement maximal durable ou RMD « fait rĂ©fĂ©rence Ă la plus grande capture qui peut ĂȘtre prĂ©levĂ©e sur un stock de poissons Ă long terme sans en provoquer le futur dĂ©clin. Il sert Ă©galement Ă la classification des stocks.

- Le cabillaud ou morue de lâAtlantique. Ce poisson trĂšs prisĂ© en Europe occidentale est surtout victime de la pĂȘche illĂ©gale. Ses populations connaissent un grave dĂ©clin depuis des dĂ©cennies.

- Le lieu jaune. SurpĂȘchĂ© depuis 30 ans, cette espĂšce ne possĂšderait plus assez de gĂ©niteurs pour se reproduire.

Dâautres espĂšces, comme la sole, le rouget de vase, le chinchard ou lâĂ©glefin sont Ă©galement catĂ©gorisĂ©es en danger critique d’extinction ou de surpĂȘche.

Au niveau mondial, l’UICN publie rĂ©guliĂšrement une liste rouge des espĂšces menacĂ©es.

Quelques techniques de pĂȘche ravageuses

Le chalutage de fond

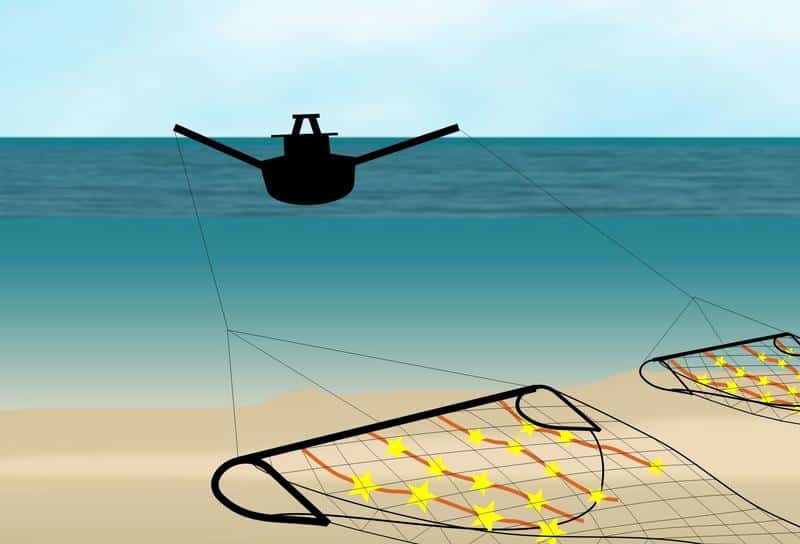

Pour pallier lâĂ©puisement des stocks halieutiques de surface, le chalutage de fond s’est dĂ©veloppĂ© Ă la fin du 20á” siĂšcle, permettant de pĂȘcher au niveau des fonds marins. Lâessor de ces chalutiers industriels a largement contribuĂ© Ă la surexploitation des ocĂ©ans.

Dans cette technique, des chaĂźnes ou des rouleaux sont fixĂ©s Ă lâavant dâimmenses filets qui raclent le fond marin. Ce procĂ©dĂ© arrache la flore et endommage durablement lâhabitat des coraux et colonies dâĂ©ponges. Dâautres espĂšces, comme les oursins et les algues, sont Ă©crasĂ©es ou enfouies sous les sĂ©diments.

Afin de protĂ©ger les milieux marins trĂšs vulnĂ©rables, lâONU a demandĂ© dĂšs 2006 que la pĂȘche de grands fonds soit interdite ou strictement encadrĂ©e. Toutefois, les Ătats membres nâont pas tous rĂ©pondu favorablement Ă cet appel.

En France, en Espagne et au Portugal, le sujet divise et fait dĂ©bat. Le chalutage de fond y est toujours pratiquĂ©, malgrĂ© les exhortations de lâUnion europĂ©enne : les trois pays totalisent 90% des prises en eaux profondes.

Les dispositifs de concentration de poissons (DCP)

Les DCP sont des radeaux formĂ©s dâun assemblage dâobjets flottants, prolongĂ©s sous lâeau par des filets ou des cordages.

Cette technique millĂ©naire a Ă©tĂ© reprise et perfectionnĂ©e par les industriels de la pĂȘche, notamment de la pĂȘche au thon. Les DCP sont maintenant accompagnĂ©s de balises GPS, de balises satellites ou de sondeurs afin de connaĂźtre le volume de poissons autour du dispositif.

Les DCP, en facilitant la capture dâune grande quantitĂ© de poissons et de prises accessoires, font peser un trop lourd poids sur les stocks de poissons.

La pĂȘche au chalut Ă©lectrique

La partie avant du chalut est dotĂ©e dâĂ©lectrodes qui crĂ©ent un champ Ă©lectrique de faible intensitĂ©. Ce champ provoque des contractions musculaires, faisant ainsi dĂ©coller les animaux marins du fond pour faciliter leur capture par le filet.

La pĂȘche au chalut Ă©lectrique est interdite en Europe en raison de ses effets sur certaines espĂšces sensibles aux champs Ă©lectriques, comme les raies. Cette technique de pĂȘche prĂ©sente Ă©galement un risque important de surexploitation des ressources marines. NĂ©anmoins, des dĂ©rogations ont Ă©tĂ© accordĂ©es pour certains chaluts expĂ©rimentaux.

Cette technique de pĂȘche est notamment pratiquĂ©e de maniĂšre illĂ©gale aux Pays-Bas.

De lourdes conséquences écologiques

Impact sur les Ă©cosystĂšmes et les niveaux trophiques

La pĂȘche industrielle vide progressivement les ocĂ©ans et entraĂźne un dĂ©sĂ©quilibre gĂ©nĂ©ral des chaĂźnes alimentaires.

DiffĂ©rents modĂšles biomathĂ©matiques (dont Ecopath, Ecosim, Ecospace) permettent dâanalyser et de prĂ©dire les consĂ©quences de la surpĂȘche sur les communautĂ©s animales. Les rĂ©sultats permettent de dĂ©montrer des changements dans les rĂ©seaux trophiques, qui relient les chaĂźnes alimentaires dans lâĂ©cosystĂšme marin.

Les espĂšces prĂ©fĂ©rentiellement pĂȘchĂ©es sont des carnivores apicaux, câest-Ă -dire les prĂ©dateurs qui occupent le sommet des chaĂźnes alimentaires.

Par consĂ©quent, les populations de grande taille s’effondrent au profit dâespĂšces plus petites, comme les mĂ©duses. Celles-ci profitent de la rarĂ©faction des prĂ©dateurs pour investir les niches Ă©cologiques laissĂ©es inoccupĂ©es.

Ce prélÚvement ciblé a donc des conséquences graves sur les réseaux trophiques, par exemple :

- Au large de Terre-Neuve, la raréfaction des poissons a entraßné une diminution de la taille moyenne des baleines à bosses qui fréquentent ces eaux.

- Des migrations de phoques affamĂ©s ont eu lieu depuis le Groenland vers les cĂŽtes du Canada. En Europe, dauphins et marsouins descendent vers le sud, car l’Atlantique nord est surexploitĂ©.

- La disparition de la morue et dâautres prĂ©dateurs au large des Ătats-Unis a entraĂźnĂ© une prolifĂ©ration d’herbivores qui a provoquĂ© un fort dĂ©clin des forĂȘts dâalgues.

- Les scientifiques observent une modification de la structure des communautĂ©s et de la diversitĂ© gĂ©nĂ©tique par la sĂ©lection dâespĂšces ou de classes de taille. Cette pression sur les habitats les rend plus sensibles aux invasions biologiques, aux perturbations et aux pollutions.

- Les oiseaux piscivores marins (mouettes ou goĂ©lands) rĂ©gressent et doivent s’adapter. Ils pĂȘchent des proies plus petites ou d’un niveau trophique infĂ©rieur.

La surpĂȘche dans le monde entraĂźne la disparition de nombreuses espĂšces. Des poissons autrefois courants, comme le cabillaud de lâAtlantique ou l’anguille d’Europe, figurent aujourd’hui parmi les espĂšces menacĂ©es. Leur disparition laisse place Ă un Ă©cosystĂšme appauvri, dominĂ© par des espĂšces primitives telles que des mĂ©duses ou des macro-algues.

Prises accessoires et pĂȘche fantĂŽme

La pĂȘche intensive gĂ©nĂšre des « prises accessoires » ou « bycatch ». Il sâagit de la capture d’espĂšces non ciblĂ©es, comme les tortues, les requins, les dauphins ou des oiseaux marins. DâaprĂšs la FAO, ces prises reprĂ©senteraient entre 18 et 40 millions de tonnes chaque annĂ©e.

Sans intĂ©rĂȘt lucratif, ces animaux sont directement rejetĂ©s Ă la mer, morts ou agonisants.

Un autre problĂšme est celui des Ă©quipements de pĂȘche abandonnĂ©s en mer : filets maillants, piĂšges et nasses. Outre la pollution plastique que cela reprĂ©sente (environ 10 % des dĂ©chets marins), ces outils continuent Ă piĂ©ger un grand nombre d’animaux sans distinction.

Ce phĂ©nomĂšne se nomme la « pĂȘche fantĂŽme ». EmmĂȘlĂ©s dans les filets et incapables de remonter Ă la surface, des cĂ©tacĂ©s et autres espĂšces protĂ©gĂ©es meurent dâasphyxie ou de blessures dans lâindiffĂ©rence gĂ©nĂ©rale.

Souffrance animaleÂ

Les poissons ressentent-ils de la douleur et des Ă©motions ?

Dans une Ă©tude parue en 2019, les biologistes de lâuniversitĂ© de Liverpool ont prouvĂ© que les poissons montrent des rĂ©actions instinctives qui les poussent Ă fuir une expĂ©rience douloureuse.

Et dâaprĂšs Marie-Laure BĂ©gout, chercheure en Ă©cologie comportementale des poissons : « Ces animaux ont un systĂšme nerveux suffisamment dĂ©veloppĂ© pour ressentir la douleur et des Ă©motions, notamment des Ă©motions nĂ©gatives comme la peur et lâanxiĂ©tĂ© qui peuvent conduire Ă des Ă©tats de stress ».

DĂšs lors, la souffrance des poissons est-elle suffisamment prise en compte lors des opĂ©rations de pĂȘche ?

Le rĂšglement europĂ©en exige que « toute douleur, dĂ©tresse ou souffrance Ă©vitable est Ă©pargnĂ©e aux animaux lors de la mise Ă mort et des opĂ©rations annexes » (RĂšglement CE n° 1099/2009 du Conseil relatif Ă la protection des animaux au moment de l’abattage).

Cette directive impliquerait dâĂ©tourdir les animaux avant de les tuer, mĂ©thode protectrice qui nâest jamais appliquĂ©e au milieu marin.

Les Ă©cosystĂšmes marins : des puits de carbone

Les ocĂ©ans sont des puits de carbone : ils absorbent et sĂ©questrent environ la moitiĂ© du carbone Ă©mis dans lâatmosphĂšre, rĂ©duisant ainsi lâeffet de serre. Cette opĂ©ration est rendue possible par le phytoplancton, le plancton et les coraux.

Le krill joue un rĂŽle essentiel dans la chaĂźne alimentaire marine et dans la dĂ©carbonisation des ocĂ©ans. Cependant, il fait dĂ©sormais lâobjet dâune exploitation industrielle intensive. Cette pĂȘche est principalement destinĂ©e Ă approvisionner lâaquaculture ou Ă fabriquer des complĂ©ments alimentaires.

Cette pression sur les écosystÚmes marins perturbe les cycles biologiques responsables du stockage de carbone. En effet, les poissons jouent un rÎle crucial dans la séquestration du carbone en éliminant les sels minéraux excédentaires sous forme de cristaux de carbonate de calcium et de magnésium.

Ces cristaux tombent sur les fonds marins peu profonds des plateaux continentaux, oĂč ils peuvent ĂȘtre durablement piĂ©gĂ©s.Toutefois, Ă des profondeurs supĂ©rieures Ă 1000 mĂštres, ces cristaux deviennent solubles et libĂšrent Ă nouveau du CO2 dans lâeau.

Or, ce sont prĂ©cisĂ©ment ces zones cĂŽtiĂšres riches en biomasse qui subissent le plus lourd tribut de la surpĂȘche, entraĂźnant une diminution drastique des populations de poissons et affaiblissant leur rĂŽle dans le cycle du carbone.

Les pratiques destructrices telles que le chalutage de fond aggravent encore cette situation. En raclant les sĂ©diments marins, ces techniques libĂšrent dâimportantes quantitĂ©s de carbone stockĂ© depuis des millĂ©naires dans les fonds ocĂ©aniques.

La dĂ©gradation des Ă©cosystĂšmes marins due Ă la surpĂȘche dans le monde ne se limite donc pas uniquement Ă une perte de biodiversitĂ© : elle compromet Ă©galement la capacitĂ© des ocĂ©ans Ă jouer leur rĂŽle de puits de carbone.

Cette situation exacerbe le rĂ©chauffement climatique en augmentant la concentration de CO2 atmosphĂ©rique et en rĂ©duisant lâefficacitĂ© des ocĂ©ans Ă absorber ce gaz Ă effet de serre.

Un autre phĂ©nomĂšne menace la biodiversitĂ© marine : lâaciditĂ© des ocĂ©ans. Ce phĂ©nomĂšne se produit lorsque lâaugmentation de CO2 dans lâatmosphĂšre entraĂźne l’augmentation du CO2 dissous dans lâeau.

Depuis 1800, lâaciditĂ© des ocĂ©ans a augmentĂ© de prĂšs de 30 %, ce qui correspond Ă une baisse du pH de 8,2 Ă 8,1. Des simulations effectuĂ©es dans le cadre du premier projet europĂ©en sur lâacidification des ocĂ©ans (EPOCA ou European Project on Ocean Acidification) ont dĂ©montrĂ© quâau rythme des Ă©missions actuelles de CO2, lâaciditĂ© des eaux de surface de lâocĂ©an pourrait tripler dâici la fin du siĂšcle.

Lâabsorption de CO2 par lâeau de mer entraĂźne une augmentation de la concentration en protons (ions H), ce qui modifie lâĂ©quilibre chimique de lâeau. Cette acidification entraĂźne Ă©galement une diminution des ions carbonates (CO32â).

Ces derniers sont pourtant essentiels à de nombreux organismes marins pour la fabrication de leur squelette ou coquille calcaire. En conséquence, cette acidification aura des effets directs sur certains organismes, comme les coraux, les moules et les hußtres, en perturbant leur capacité à se développer et à maintenir leurs structures calcaires.

Dâautres effets nĂ©gatifs sur le zooplancton (comme les ptĂ©ropodes) pourraient avoir des consĂ©quences sur toute la chaĂźne alimentaire. En effet, beaucoup dâorganismes dĂ©pendent du plancton ou des coraux, soit comme source de nourriture, soit comme habitat.

Ainsi, lâacidification pourrait provoquer des consĂ©quences en chaĂźne sur les rĂ©seaux alimentaires, la biodiversitĂ© de certains Ă©cosystĂšmes et entraĂźner des impacts Ă©conomiques pour l’Homme.

Vers une « pĂȘche durable » ?

Depuis la mise en Ćuvre de la politique commune des pĂȘches (PCP) en 1983, de nombreuses rĂ©glementations ont Ă©tĂ© instaurĂ©es pour protĂ©ger les ressources marines. Ces mesures ont Ă©voluĂ© avec les objectifs de dĂ©veloppement durable (ODD 14) adoptĂ©s en 2014.

Toutes ces initiatives visent Ă construire un nouveau modĂšle de pĂȘche, centrĂ© sur la durabilitĂ© (ou âpĂȘche durableâ ) et un impact rĂ©duit sur les Ă©cosystĂšmes marins.

En juin 2022, l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a adoptĂ© un accord visant Ă limiter les subventions destinĂ©es Ă la pĂȘche destructrice, touchant ainsi Ă un levier Ă©conomique clĂ©. Ă lâĂ©chelle mondiale, un pĂȘcheur industriel reçoit en moyenne 187 fois plus de subventions pour le gasoil chaque annĂ©e quâun pĂȘcheur artisanal.

Des Ă©colabels ont aussi Ă©tĂ© crĂ©Ă©s dans ce sens : le label MSC (Marine Stewardship Council), ou lâĂ©colabel public français « PĂȘche Durable », rĂ©pondent Ă des exigences environnementales, Ă©conomiques et sociales.

Toutefois, ces labels sont fortement dĂ©criĂ©s par plusieurs associations de protection de lâenvironnement : avec un cahier des charges trop peu contraignant, ils seraient surtout destinĂ©s Ă rassurer le consommateur.

Lutte contre la pĂȘche illĂ©gale et gestion durable des fonds marins : dĂ©fis et solutions

Est-il possible de concilier pĂȘche de fond et prĂ©servation des Ă©cosystĂšmes marins ?

Les mesures de protection doivent se dĂ©cider au cas par cas. En effet, tous les milieux marins ne prĂ©sentent pas le mĂȘme degrĂ© de vulnĂ©rabilitĂ©.

Les habitats benthiques, substrats marins abritant un grand nombre dâespĂšces (coraux, oursins, vers marins) doivent ĂȘtre protĂ©gĂ©s en prioritĂ©. Dans ce cas, seul un arrĂȘt de la pĂȘche de fond permettra de les conserver.

Pour les habitats moins vulnĂ©rables, la question doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e au cas par cas. Les mesures spatiales (AMP), une rĂ©duction des quotas ou des modifications des techniques de pĂȘche ont prouvĂ© leur efficacitĂ©.

Pour Alain Biseau, biologiste Ă lâIfremer, des « mesures de gestion des stocks plus conformes aux diagnostics des scientifiques » sont Ă©galement nĂ©cessaires.

La lutte et la prĂ©vention contre la pĂȘche illĂ©gale, non dĂ©clarĂ©e et non rĂ©glementĂ©e (INN), est Ă©galement un levier crucial, car elle reprĂ©sente environ un poisson sur cinq pĂȘchĂ© dans le monde. PrĂ©venir cette pratique est essentiel pour prĂ©server les stocks marins et garantir une gestion durable des ressources halieutiques.

Dans cet objectif, un premier accord international (PSMA) a vu le jour en 2016 sous l’Ă©gide de l’ONU et de la FAO, visant Ă interdire l’accĂšs des ports aux navires pratiquant la pĂȘche illĂ©gale.

Ce type de pĂȘche est surtout pratiquĂ©e en haute mer et dans les zones cĂŽtiĂšres de pays peu contrĂŽlĂ©s. Pour lutter contre cette pratique, des technologies modernes peuvent ĂȘtre mises Ă contribution, telles que l’imagerie satellitale, des systĂšmes basĂ©s sur la blockchain, le suivi de navire et parfois l’utilisation de drones.

Depuis juin 2023, le Centre national dâĂ©tudes spatiales (Cnes) fournit Ă diffĂ©rents services de lâĂtat français un systĂšme de surveillance de la pĂȘche illĂ©gale depuis lâespace.

Restauration des Ă©cosystĂšmes marinsÂ

Une gestion rationnelle des ressources marines peut parfois permettre de restaurer et de protéger des écosystÚmes fragilisés.

Par exemple, lâutilisation de rĂ©cifs artificiels sâest rĂ©vĂ©lĂ©e ĂȘtre une solution efficace, avec des rĂ©sultats positifs observĂ©s au cours des derniĂšres dĂ©cennies Ă travers le monde. Ces structures artificielles servent Ă recrĂ©er des habitats pour la biodiversitĂ© marine.

Les aires marines protégées (AMP) ont également prouvé leur efficacité dans la préservation des écosystÚmes marins.

Par exemple, autour de lâĂźle de Sainte-Lucie, en mer des CaraĂŻbes, une AMP soutenue par le Fonds français pour l’environnement mondial (FFEM) a permis dâaugmenter la biomasse de poissons par 4 en seulement 10 ans dans la rĂ©serve naturelle.

En parallĂšle, la diversitĂ© des espĂšces a Ă©galement recommencĂ© Ă se reconstituer dans les zones environnantes, dĂ©montrant ainsi lâimpact positif de ces zones protĂ©gĂ©es sur la rĂ©gĂ©nĂ©ration des Ă©cosystĂšmes marins.

RĂ©duction de la consommationÂ

La demande en poissons ne cesse de croĂźtre depuis des dĂ©cennies : la quantitĂ© pĂȘchĂ©e est passĂ©e de 8 Ă 20 kg par an et par personne au niveau mondial de 1950 Ă nos jours.

PrĂšs de la moitiĂ© de cette consommation provient de lâaquaculture marine. Mais le dĂ©veloppement fulgurant de l’Ă©levage depuis 30 ans entraĂźne de nombreux dĂ©gĂąts : dĂ©gradation de mangroves, pollution des eaux, rejets de produits chimiques et mĂ©dicaments, interactions des poissons Ă©chappĂ©s avec les espĂšces sauvages, etc.

Sans pour autant rĂ©gler le problĂšme de la surpĂȘche dans le monde ! En effet, beaucoup de poissons d’aquaculture sont carnivores : il faut 5 kg de poissons sauvages pour produire 1 kg de saumon d’Ă©levage.

Il convient, en tant que consommateur, de modifier nos habitudes :

- Bannir les poissons pĂȘchĂ©s avec les mĂ©thodes les plus destructrices.

- Privilégier les espÚces de bas niveau trophique, comme les poissons herbivores, et les espÚces dont les « stocks » ne sont pas encore menacés.

- RĂ©duire fortement notre consommation de poissons au profit dâautres sources de protĂ©ines.

La pĂȘche artisanale reste essentielle pour lâĂ©conomie et la sĂ©curitĂ© alimentaire de nombreux pays. Toutefois, face Ă la surpĂȘche dans le monde, il est urgent de revoir notre maniĂšre de traiter ces animaux. Cette rĂ©Ă©valuation est nĂ©cessaire non seulement pour Ă©viter un effondrement Ă©cologique des ocĂ©ans, dont nous dĂ©pendons, mais aussi pour respecter notre humanitĂ© envers des ĂȘtres vivants sensibles. Repenser notre approche de la pĂȘche est crucial pour prĂ©server la biodiversitĂ© marine et garantir un avenir plus durable pour les gĂ©nĂ©rations futures.