La formation des Gorges de l’Ardèche constitue un chef-d’œuvre géologique du sud de la France. Classées en tant que réserve naturelle en 1980, elles s’étendent sur plus de 1 500 ha. Aujourd’hui, c’est un lieu très prisé des vacanciers en été qui viennent notamment faire la descente du canyon en canoë ou kayak, souvent en passant sous l’arche naturelle du Pont d’Arc, symbolique point de départ de l’aventure. Mais sa plus grande richesse réside sous terre. Les Gorges de l’Ardèche abritent de nombreuses grottes et galeries souterraines renfermant toute l’histoire de ce lieu singulier, tel que la célèbre Grotte Chauvet ou encore l’Aven d’Orgnac. Les formations calcaires de la région subissent, depuis des millions d’années, une dissolution sous l’effet de l’eau chargée en dioxyde carbone (CO₂). Ces phénomènes ont façonné des paysages karstiques typiques. Une histoire datant de l’ère Secondaire, jusqu’à l’arrivée de nos ancêtres, les Aurignaciens, auteurs des plus anciennes peintures rupestres d’Europe. Quelle est l’histoire de la formation des Gorges de l’Ardèche ? Comment les grottes se sont-elles formées ? Comment cette réserve naturelle s’adapte-t-elle aux problèmes liés à l’environnement et au tourisme, tout en protégeant sa biodiversité ? Voici l’histoire de ces gorges sculptées par le temps et par l’eau.

L’histoire de la formation des Gorges de l’Ardèche : un voyage de 100 000 millions d’années avant notre ère

Un site remarquable du sud-est de la France

Situées dans le sud de l’Ardèche, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, les Gorges de l’Ardèche figurent parmi les plus belles gorges de France. Elles débutent au village de Vallon-Pont-d’Arc et se terminent à environ 30 km de là, à Saint-Martin-d’Ardèche. La rivière Ardèche a creusé son lit à travers un vaste plateau calcaire : le plateau de Saint-Remèze. Les gorges sillonnent le long de parois abruptes pouvant faire jusqu’à 250 m de hauteur. L’un des lieux les plus réputés des gorges : l’arche du Pont de l’Arc. Une arche calcaire naturelle haute de plus de 50 m qui enjambe la rivière à l’entrée du canyon. Cette arche s’est formée au fil du temps par l’érosion de l’eau associée à un phénomène karstique. La rivière a d’abord formé un méandre, puis, par la force de ses courants, elle finit par creuser la paroi pour se frayer un chemin plus direct.

Sous ses impressionnantes corniches rocheuses se cache le trésor des Gorges de l’Ardèche. Le territoire compte 18 grottes protégées au titre des monuments historiques. C’est au total des centaines de kilomètres de galeries qui s’étendent sous le massif calcaire, des réseaux souterrains vieux de plusieurs millions d’années. Parmi les plus connues, on retrouve la grotte Chauvet, l’Aven d’Orgnac, la grotte de la Madeleine ou encore celle de Saint-Marcel.

La disparition de la méditerranée à l’origine de la formation des Gorges de l’Ardèche

Le plateau de Saint-Remèze, qui accueille les gorges actuelles, est constitué de roches calcaires datant du Crétacé supérieur (environ 120 millions d’années). Les chercheurs ont longtemps pensé que le soulèvement tectonique des plaques à l’origine de la création des Alpes avait provoqué la formation des Gorges de l’Ardèche. Mais une autre théorie semble aujourd’hui prédominer. Celle de la crise de salinité messinienne. Il y a 5 millions d’années, le continent africain est entré en collision avec le continent européen, engendrant la fermeture du détroit de Gibraltar. La mer méditerranée s’est peu à peu asséchée, coupée de l’apport en eau de l’océan atlantique. En 1 500 ans à peine, la méditerranée s’est transformée en une vaste étendue désertique. Le retrait des eaux a entraîné l’incision de profonds canyons par certaines rivières, dont l’Ardèche, afin de rejoindre le niveau de la mer ayant reculé. Il y a 5,32 millions d’années, le détroit de Gibraltar s’est rompu, entraînant le déversement brutal des eaux de l’Atlantique dans la Méditerranée. En seulement 2 ans, la mer s’est à nouveau remplie, montant jusqu’à la latitude de Lyon. Le canyon creusé par l’Ardèche s’est alors retrouvé noyé sous les eaux marines.

Des grottes et réseaux souterrains formés par la remontée des eaux

Les réseaux souterrains s’étendent le long des Gorges de l’Ardèche. Bien que la plupart de ces grottes soient aujourd’hui asséchées, ce sont d’anciennes rivières souterraines, creusées au fil du temps par la pluie. Ce phénomène s’appelle l’érosion karstique. Les eaux de pluie chargées en gaz carbonique dissolvent la roche calcaire, formant ainsi des fissures semblables aux trous dans un gruyère. L’eau s’infiltre dans la paroi et rejoint les nappes phréatiques, situées au niveau de la rivière extérieure. Cherchant une échappatoire, l’eau va creuser horizontalement, pour s’écouler dans la rivière située à l’air libre.

Pendant de nombreuses années, les chercheurs s’accordaient à penser que les grottes les plus anciennes se situent au plus proche de la surface. Et les grottes les plus profondes seraient les plus récentes. C’est en effet le fonctionnement de la plupart des réseaux karstiques. Les rivières souterraines suivent le niveau de la rivière qui creuse les gorges.

Mais une étude de Ludovic Mocochain, chercheur en géologie, a bouleversé cette croyance et a apporté un nouveau regard à l’histoire de ces réseaux karstiques. Au fond d’un aven, il observe des coups de gouge. Ce sont des traces du passage de l’eau, semblable à des coups de cuillère. En analysant leur orientation, il en déduit le parcours de l’eau. Cette observation révèle que l’eau remontait des boyaux les plus profonds, vers la surface de la Terre. On pourrait penser que cela est contre-intuitif. Mais tout s’explique si l’on revient à la fin de la crise de salinité messinienne.

Lors de la remontée soudaine du niveau de la mer, il y a 5 millions d’années, le canyon des Gorges de l’Ardèche s’est retrouvé entièrement noyé. Petit à petit, des dépôts sédimentaires se sont accumulés dans son lit, diminuant sa profondeur. Les rivières souterraines situées à l’intérieur du plateau calcaire, s’écoulant dans l’Ardèche, se sont retrouvées bouchées par les sédiments. L’eau a creusé dans la roche pour rejoindre le niveau élevé de la rivière. Elle a d’abord creusé verticalement de nouvelles galeries souterraines pour rejoindre le niveau de la rivière ayant augmenté. L’eau a ensuite poursuivi son tracé de manière horizontale pour s’évacuer vers l’extérieur dans le canyon. Ce phénomène s’est produit jusqu’à ce que le niveau de la rivière se stabilise à la fin des grandes périodes de glaciation expliquant pourquoi il existe de nombreux étages de réseaux souterrains.

La grotte Chauvet : histoire d’une des plus célèbres grottes préhistoriques ornées de France

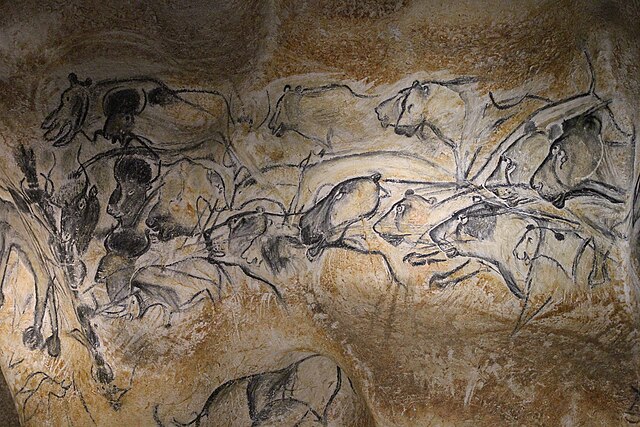

Il y a environ 40 000 ans, nos ancêtres, les homo sapiens, seraient arrivés en Europe, succédant aux néandertaliens. Ils ont trouvé dans les Gorges de l’Ardèche, un territoire idéal leur procurant nourriture et abris grâce aux grottes et cavités creusées dans le massif calcaire. C’est en 1994 que des spéléologues découvrent la Grotte Chauvet. Située au nord du Pont d’Arc, cette grotte comporte de nombreuses salles pouvant atteindre jusqu’à 20 m de hauteur, s’étendant sur 500 m à travers la roche calcaire. Les spéléologues y ont découvert plus de 400 peintures pariétales représentant 14 espèces animales différentes, dont :

- le mammouth ;

- le rhinocéros laineux ;

- l’ours ;

- le lion des cavernes.

Des datations carbone ont permis d’estimer ces peintures entre – 36 000 ans et – 12 000 ans, soit 25 000 ans d’histoire gravée dans ces parois. Ces dessins et gravures font partie des plus anciens témoignages d’art de l’humanité, réalisés par nos ancêtres Aurignaciens. Cette découverte a remis en question les croyances des scientifiques sur l’art pariétal. Jusqu’alors, les chercheurs pensaient que les représentations préhistoriques s’étaient perfectionnées progressivement vers un naturalisme abouti. Or, les peintures de la grotte Chauvet sont des œuvres d’une précision et d’un détail exceptionnel pour l’époque.

La grotte a été classée au patrimoine mondial de l’UNESCO en 2014 et a immédiatement été interdite au public afin de préserver les peintures et gravures. La roche calcaire est en effet recouverte d’argile, ce qui lui permet de rester fraîche grâce au microclimat présent sous terre. Elle est donc extrêmement fragile. Son excellente conservation est en partie liée à un éboulement ayant eu lieu à l’entrée de la grotte, la protégeant des aléas climatiques extérieurs pendant des milliers d’années.

En 2012, une réplique de la grotte originale a été construite. Le chantier a duré 2 ans et la réplique a ainsi été ouverte au public en 2015, permettant d’exposer ce chef-d’œuvre préhistorique au monde entier, tout en préservant la grotte originelle.

La formation des gorges de l’Ardèche raconte une épopée naturelle façonnée par l’eau, le temps… et la disparition de la Méditerranée. Elles ont offert un refuge au premiers artistes de l’Humanité dans la grotte Chauvet.

Une réserve naturelle riche et fragile

Les espèces protégées des Gorges de l’Ardèche

Les Gorges de l’Ardèche bénéficient d’un statut de Réserve Naturelle Nationale depuis 1980. Elles sont également classées Espace Naturel Sensible et Zone Natura 2000. Ces protections en font un habitat privilégié et sécurisé pour de nombreuses espèces animales menacées d’extinction. Chaque espèce a su profiter des avantages que les Gorges de l’Ardèche ont pu leur offrir.

Ainsi, la loutre et le castor d’Europe ont trouvé refuge sur les rives de la rivière. Chassés notamment pour leur fourrure, ces deux animaux ont bien failli disparaître au XXe siècle. Aujourd’hui, elles sont protégées sur l’ensemble du territoire français. Les grottes et cavités fournissent également aux chauves-souris un habitat privilégié. Les Gorges de l’Ardèche recensent 24 espèces de chiroptères sur les 35 présentes sur toute la France. Ce qui en fait un lieu d’une importance capitale pour la préservation des chauves-souris. On y trouve quelques spécimens rares, comme :

- le Minioptère de Schreiber ;

- le Murin de Capaccini ;

- le Rhinolophe euryale.

Les falaises abruptes des gorges ont permis à certains rapaces en danger d’extinction de trouver refuge. Deux couples d’aigles de Bonelli — rapace le plus menacé de France — se sont installés sur ce territoire protégé. De même pour le vautour percnoptère, présent sur la liste des espèces en danger depuis 2007.

Des enjeux de préservation face au tourisme de masse

Depuis la création de la route touristique des Gorges de l’Ardèche, surplombant le canyon et offrant de nombreux points de vue exceptionnels, ce lieu a connu une grande augmentation de sa fréquentation. Rien qu’au pont de l’Arc, il a été recensé plus d’un million de visiteurs par an. La rivière Ardèche peut alors se transformer en véritable autoroute à canoë en pleine saison.

Cet afflux touristique n’est pas sans conséquence sur la biodiversité de la réserve naturelle. Afin de protéger les différentes espèces, des réglementations ont été mises en place. Les kayakistes ne doivent plus naviguer sur la rivière après 20 h. Ils peuvent bivouaquer seulement sur les deux zones qui ont été mises à disposition. Ces règles visent à préserver les habitudes de vie nocturne de la loutre et du castor sur les rives. Sur l’ensemble de la réserve, plusieurs zones de quiétudes interdites au public ont également été mises en place à certaines périodes de l’année. Elles sont destinées à ne pas déranger la reproduction et la nidification des rapaces présents sur le territoire.

Le tourisme de masse sur la réserve engendre également une problématique de pollution de la rivière. Crème solaire non biodégradable, bouteilles en plastique perdues dans l’eau, sont des exemples de comportement qui impactent l’écosystème de la rivière. Les loutres en sont les principales affectées. Se trouvant au sommet de la chaîne alimentaire de la rivière, elles accumulent toutes les toxines ayant été ingurgitées par les poissons dont elles se nourrissent. Des campagnes de sensibilisation visent à prévenir ces risques et incitent les vacanciers à adopter des attitudes responsables.

Les Gorges de l’Ardèche sont un trésor naturel et géologique qui abrite des millions d’années d’histoires au cœur de ses entrailles. Le réchauffement climatique et les activités touristiques de masse mettent en péril à la fois ce fragile écosystème et les espèces qui y ont trouvé refuge. Ils affectent également la préservation de ces témoignages de la formation des Gorges de l’Ardèche ainsi que des traces du passage des premiers hommes, gravés dans la roche. De nombreuses actions et initiatives ont été mises en place par les communes et le Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche afin de réduire l’impact du tourisme sur les gorges et préserver sa biodiversité.