Le vent : ce souffle qui fait tourner les éoliennes, qui gonfle les voiles et qui nous décoiffe. Mais pourquoi l’air bouge-t-il ? Et comment se forme le vent, parfois apaisant, parfois destructeur ? Ces questions trouvent leurs réponses dans des processus atmosphériques fascinants, régis par des lois physiques simples. La formation du vent résulte d’un équilibre entre la température, la pression et les mouvements de masses d’air organisés à l’échelle planétaire. Il permet avant tout de redistribuer de la chaleur et de l’énergie sur Terre. De la brise légère aux vents violents, ils peuvent varier considérablement en fonction de la zone géographique et des conditions météorologiques. Découvrons ensemble ce phénomène naturel fascinant qui influence la météo, le climat et notre quotidien.

À l’origine du vent : le soleil

Le vent trouve son origine dans une source universelle d’énergie : le soleil. Chaque jour, les rayons solaires réchauffent la Terre, mais cette chaleur n’est pas répartie uniformément. Cette différence thermique à l’origine des mouvements de l’air, résulte de plusieurs facteurs naturels.

L’inégale répartition de la chaleur sur Terre

La forme sphérique de notre planète et son inclinaison par rapport au soleil expliquent une grande partie des disparités thermiques :

- À l’équateur, les rayons solaires arrivent presque perpendiculairement, ce qui leur permet de concentrer leur énergie sur une petite surface. Résultat : cette région est nettement plus chaude.

- Aux pôles, les rayons solaires arrivent en biais. Leur énergie est donc répartie sur une plus grande surface, ce qui explique les basses températures des régions polaires.

De plus, la rotation de la Terre et son orbite autour du soleil provoquent des variations saisonnières de l’ensoleillement, amplifiant les contrastes thermiques entre les différentes latitudes.

La diversité des surfaces terrestres

La manière dont les différentes surfaces terrestres absorbent et restituent la chaleur contribue également à la formation du vent. Chaque type de surface interagit avec cette énergie de manière unique, influençant directement les mouvements de l’air :

- Les océans et les lacs absorbent lentement la chaleur et la relâchent tout aussi lentement.

- Les terres, comme les déserts ou les zones urbaines, se réchauffent rapidement sous l’effet du soleil mais se refroidissent rapidement une fois la nuit tombée.

- Les calottes glaciaires et les zones enneigées reflètent une grande partie des rayons solaires, grâce à leur albédo élevé (pouvoir réfléchissant) limitant ainsi leur réchauffement.

Ces variations locales de température créent des déséquilibres thermiques à la surface de la Terre.

Température et pression : l’interaction qui fait bouger l’air

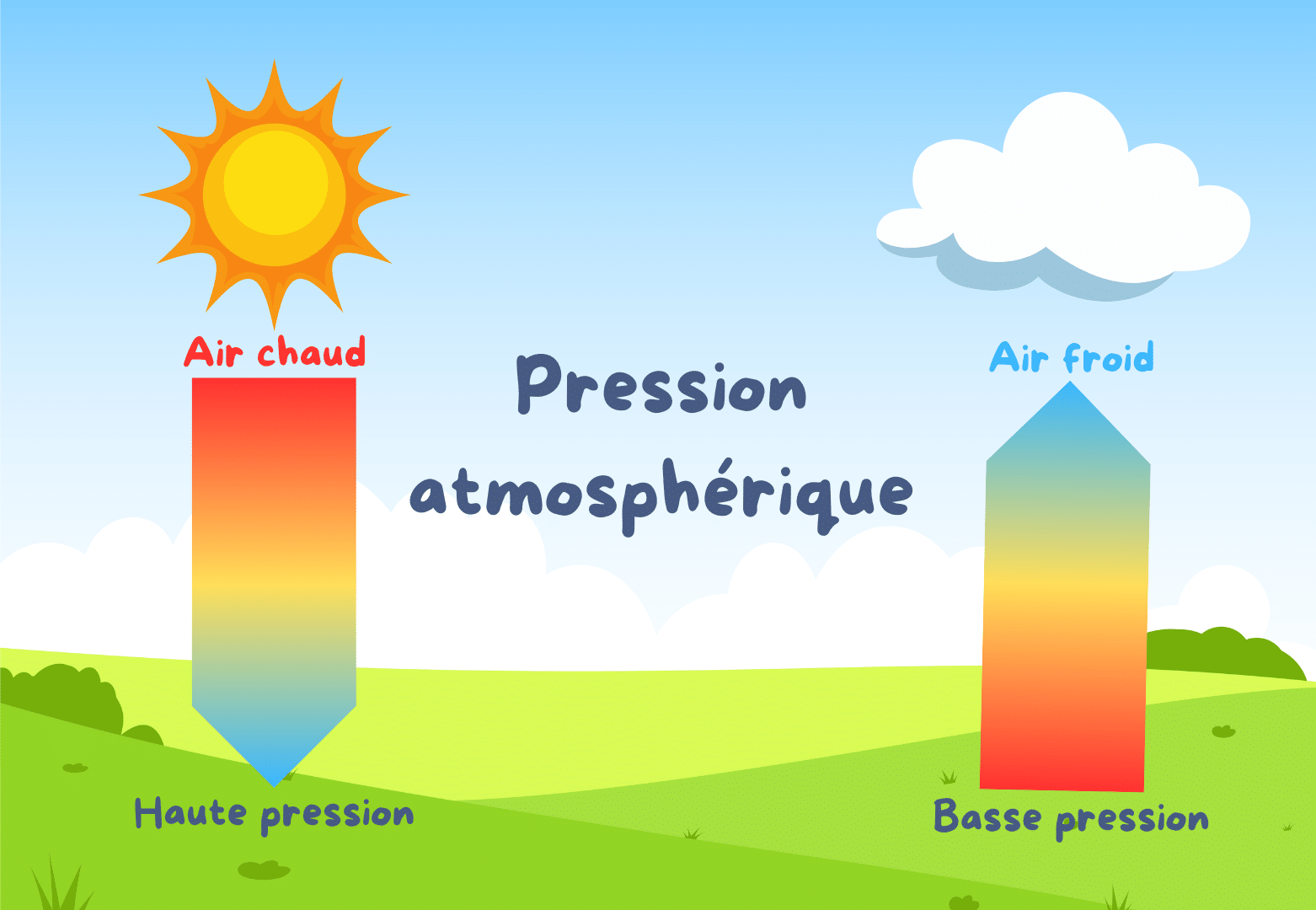

Les variations de température à la surface de la Terre influencent directement la pression atmosphérique, c’est-à-dire le poids de l’air exercé sur le sol. Ces différences de pression engendrent des déplacements d’air, donnant naissance aux vents.

Comment la chaleur influence la pression atmosphérique ?

L’air réagit aux variations de température :

- Lorsque l’air est chauffé, ses molécules s’écartent les unes des autres, ce qui le rend moins dense. Cet air a tendance à s’élever, créant une zone de basse pression à la surface.

- Lorsque l’air est refroidi, ses molécules se rapprochent, le rendant plus dense. Cet air plus lourd descend vers le sol, formant une zone de haute pression.

Crédit schéma : Jennifer Choquet pour l’Odyssée de la Terre, Tous droits réservés

C’est le principe même de la montgolfière. A l’intérieur du ballon, l’air est chauffé à l’aide d’une flamme, ce qui le rend moins dense et lui permet de s’élever. Pour faire redescendre la montgolfière, il suffit de laisser l’air se refroidir en éteignant la flamme. C’est exactement ce que l’air fait dans l’atmosphère.

La formation du vent : un équilibre naturel

L’air se déplace naturellement depuis les zones de haute pression où l’air est comprimé (les anticyclones) vers les zones de basse pression où il est plus rare (les dépressions). Ce jeu de masses d’air permet de rétablir un équilibre. Ce mouvement de l’air est ce que nous percevons comme du vent. Plus la différence de pression entre deux zones est importante, plus le vent sera fort.

Dans l’atmosphère, tout est une question d’équilibre. Lorsqu’il y a un déséquilibre entre deux zones, la nature agit pour le corriger, et le vent est l’un des moyens d’y parvenir.

C’est une application simple d’une loi fondamentale de la physique : les systèmes naturels cherchent toujours à réduire les écarts.

Prenez un ballon gonflé : si vous y faites un trou, l’air s’échappe pour équilibrer la pression entre l’intérieur et l’extérieur. Dans l’atmosphère, le même principe s’applique. Lorsque la pression est plus élevée dans une zone que dans une autre, l’air se déplace pour réduire cette différence. Et c’est ainsi que le vent se forme. Il joue un rôle essentiel dans la redistribution de l’énergie et de la chaleur de notre planète.

Comment se forme le vent ? Le vent se forme grâce aux mouvements d’air chaud et d’air froid dans l’atmosphère.

Les mouvements globaux : l’orchestration atmosphérique

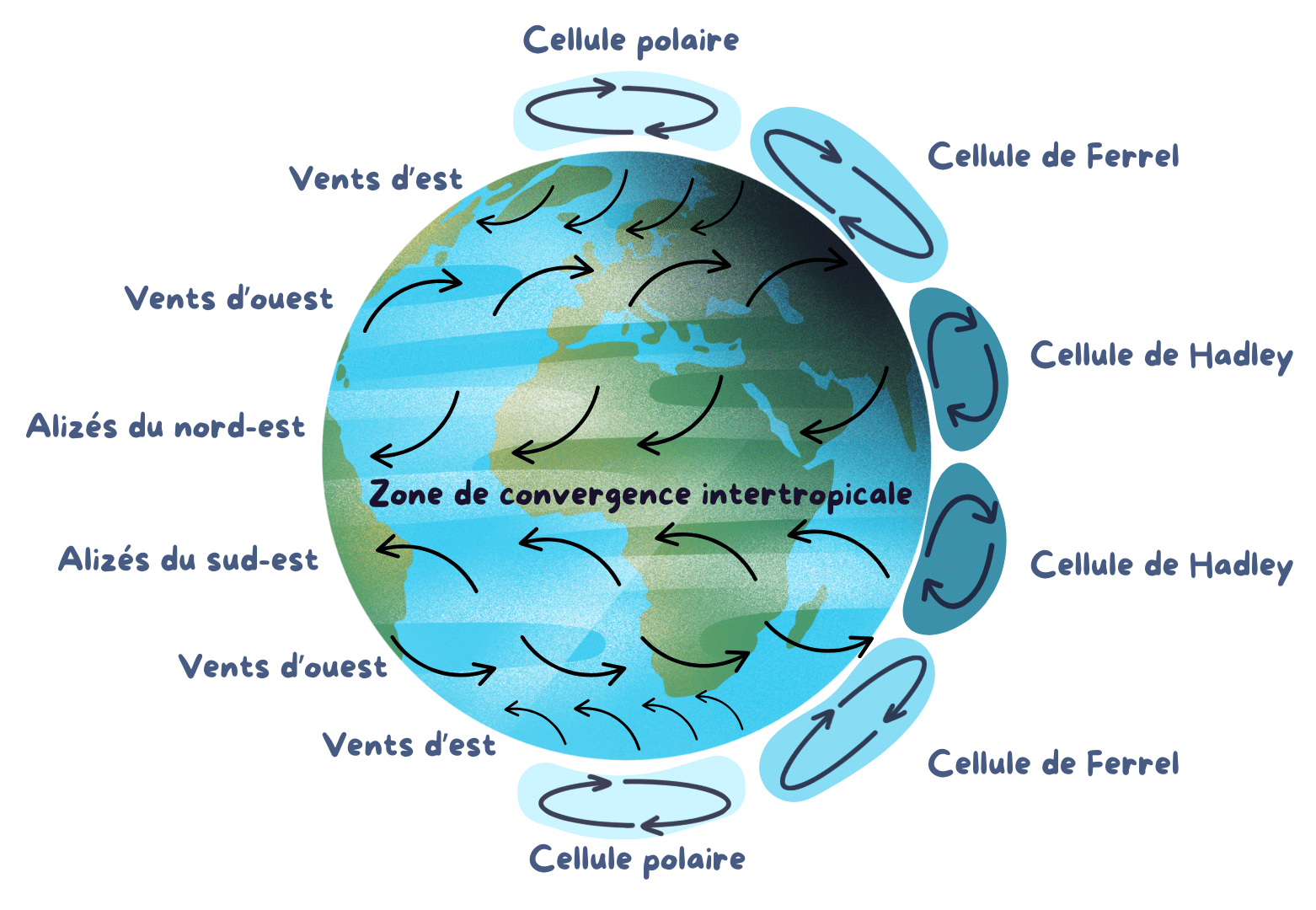

Pour mieux comprendre les vents à grande échelle, il faut observer les schémas de circulation globale qui organisent les flux d’air dans l’atmosphère. Ces schémas sont divisés en trois grandes « cellules » dans chaque hémisphère : la cellule de Hadley, la cellule de Ferrel et la cellule polaire. Elles définissent la circulation atmosphérique générale.

Crédit schéma : Jennifer Choquet pour l’Odyssée de la Terre, Tous droits réservés

La cellule de Hadley

Entre l’équateur et les tropiques (0° à 30° de latitude), l’air chaud s’élève massivement, formant une zone de basse pression autour de l’équateur, appelée cellule de Hadley.

Sous l’effet du Soleil, cet air ascendant provoque des conditions de forte humidité et des pluies abondantes, qui favorisent le développement des forêts tropicales.

Une fois en altitude, cet air se refroidit en s’éloignant de l’équateur et redescend vers les tropiques. Ce retour d’air crée les alizés, des vents constants soufflant vers l’équateur.

Près de l’équateur, les alizés convergent, entraînant les masses d’air chaud et humide. Ce phénomène provoque l’ascension de cet air, menant à la formation de nombreux nuages d’orage : les cumulonimbus. Au cours de l’histoire, ces vents ont facilité la navigation à voile sur les océans, notamment les voyages de Christophe Colomb.

La cellule de Ferrel

Entre 30° et 60° de latitude, la cellule de Ferrel agit comme une transition entre la cellule de Hadley et la cellule polaire.

L’air descendant des régions subtropicales forme des zones de haute pression sous l’effet de la cellule de Hadley. De même, dans les latitudes polaires, la cellule polaire génère également des zones de haute pression. Cette rencontre de masses d’air crée une zone de basse pression atmosphérique caractéristique de la cellule de Ferrel.

Ce mécanisme, influencé par la rotation de la Terre, donne naissance aux vents d’ouest dominants dans les régions tempérées. Ces vents sont essentiels car ils transportent des masses d’air sur de grandes distances, modifiant ainsi les conditions météorologiques. En se déplaçant, ces vents créent des dépressions atmosphériques, des zones de basse pression qui perturbent l’air environnant. Ces dépressions sont souvent à l’origine de temps instable, avec des pluies, des vents violents et des changements météorologiques fréquents dans les régions tempérées.

La cellule polaire

Près des pôles, l’air glacé et dense descend vers le sol, formant une zone de haute pression. Cet air, plus lourd, se déplace ensuite vers les latitudes moyennes. En chemin, il forme les vents polaires d’est, qui soufflent des régions polaires vers les zones tempérées. Ces vents jouent un rôle essentiel dans la circulation atmosphérique, en transportant de l’air froid vers les régions plus chaudes et influençant ainsi le climat des zones tempérées.

Ces trois cellules interagissent pour créer un système global où l’air circule en permanence, redistribuant la chaleur et l’humidité à travers la planète.

Pourquoi le vent ne souffle-t-il pas en ligne droite ?

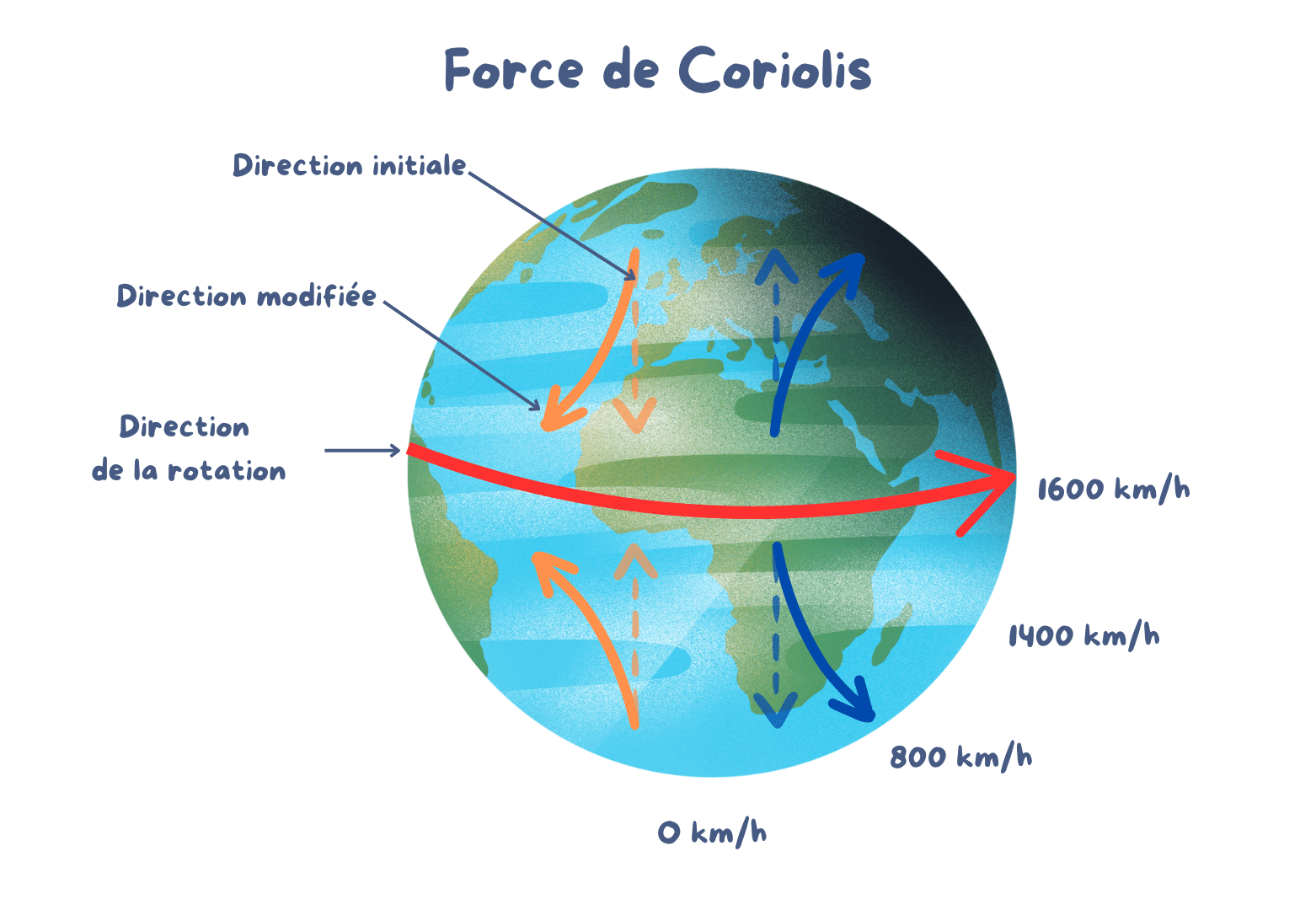

Un élément crucial complique ce mouvement des vents : la rotation de la Terre.

La Terre tourne sur elle-même d’ouest en est, à une vitesse qui varie selon la latitude. Cette rotation dévie la trajectoire des vents près de l’équateur. Un phénomène appelé la force de Coriolis.

- Dans l’hémisphère nord, les vents sont déviés vers la droite.

- Dans l’hémisphère sud, ils sont déviés vers la gauche.

Cet effet est responsable de la courbure des vents dominants, mais aussi de la rotation des cyclones et anticyclones.

Sans l’effet de Coriolis, les vents souffleraient directement des zones de haute pression vers celles de basse pression, en ligne droite. Au lieu de cela, les vents suivent des trajectoires courbes. Cette déviation influence non seulement la direction du vent, mais aussi la formation de courants océaniques et de systèmes climatiques. Ainsi, l’effet de Coriolis joue un rôle crucial dans la répartition des températures et des précipitations à l’échelle mondiale, donc de la météo.

Comment mesurer la direction et la force du vent ?

Les stations météorologiques effectuent des mesures directes du vent sur terre ou en mer. Pour cela, elles utilisent différents appareils : l’anémomètre et la girouette (ou manche à air) qui indique la direction du vent en fonction des points cardinaux (nord, sud, est, ouest). Les données récoltées sont essentielles pour les prévisions météorologiques, la navigation aérienne et maritime, ainsi que l’étude des climats.

La girouette, invention de la Grèce Antique, permet de connaître la direction du vent, un facteur influençant l’humidité et la température de l’air.

La vitesse ou la pression du vent sont mesurées avec l’anémomètre. Il en existe plusieurs variantes qui peuvent être regroupées en deux types : ceux qui mesurent le déplacement de l’air et ceux qui mesure la pression causée par ce mouvement. Le premier anémomètre a été inventé en 1450 par Leon Battista Alberti.

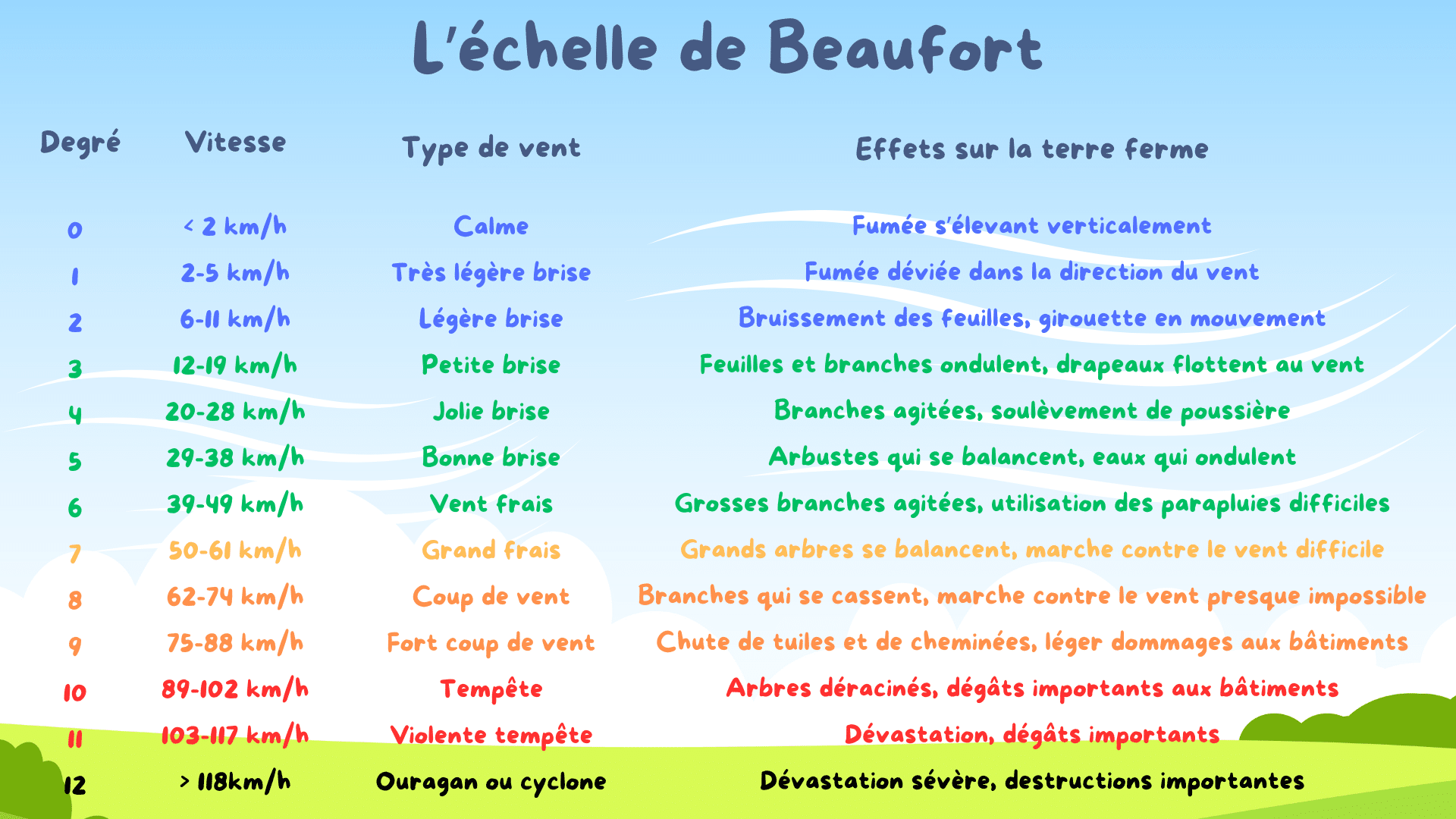

En météorologie, l’intensité du vent est classée selon un système de mesure empirique : l’échelle de Beaufort. Ce système de mesure a été mis au point en 1805 par un amiral de la marine britannique, Francis Beaufort.

Elle attribue à l’intensité moyenne du vent un nombre allant de 0 à 12. Au degré 0, le vent est calme, tandis qu’au degré 12, les vents dépassent les 118 km/h : on parle alors d’ouragan ou de cyclone. Un vent est considéré comme violent lorsqu’il atteint une force de 10 à 12 sur l’échelle de Beaufort.

Les différents types de vent

Notre planète est balayée par une grande variété de vents. Certains soufflent en continu à l’échelle du globe, tandis que d’autres sont plus localisés et propres à une région spécifique. Il existe aussi des vents périodiques, qui se manifestent qu’à certaines saisons ou dans des conditions particulières. En voici quelques exemples.

Les vents constants

Les vents constants soufflent en continu à l’échelle du globe (même sens et même direction), en raison de la rotation de la Terre et des différences de température entre l’équateur et les pôles.

- Les alizés, vents des régions intertropicales soufflant d’est en ouest de façon régulière. Dans l’hémisphère nord, il souffle du nord-est vers le sud-ouest. Dans l’hémisphère sud, les alizés se déplacent du sud-est vers le nord-ouest. Ils soufflent de manière constante à une vitesse moyenne de 20 km/h.

- Les vents d’ouest, qui font partie de la cellule tempérée, circulent des hautes pressions tropicales vers les basses pressions péri-polaires, influençant notamment le climat de l’Europe. Leur direction est à l’opposé de celle des alizés : dans l’hémisphère nord, ils soufflent du sud-ouest vers le nord-est, tandis que dans l’hémisphère sud, ils se déplacent du nord-ouest au sud-est.

- Les vents polaires appartiennent à la cellule du même nom. Ils soufflent dans la même direction que les alizés et donc à l’opposé des vents d’ouest. La zone de transition entre ces deux types de vents est appelée front polaire. Cette zone se caractérise par des courants ascendants, qui jouent un rôle clé dans la formation des dépressions et des perturbations météorologiques aux latitudes tempérées.

Les vents périodiques et les vents locaux

Les vents périodiques changent de direction selon les saisons ou le cycle jour-nuit. Ils dépendent de conditions météorologiques et géographiques spécifiques.

- Les moussons sont des vents saisonniers caractéristiques des régions asiatiques mais ce phénomène est également observé dans d’autres parties du monde, comme en Afrique subsaharienne ou au Brésil, par exemple. Pendant l’été, ces vents soufflent de la mer vers les côtes apportant une humidité intense. En hiver, le phénomène s’inverse, avec des vents soufflant des terres vers la mer. Dans les deux cas, les moussons entraînent de fortes précipitations et sont la cause de catastrophes naturelles (inondations, mouvements de terrain, cyclones), particulièrement dans les pays bordant l’océan Indien.

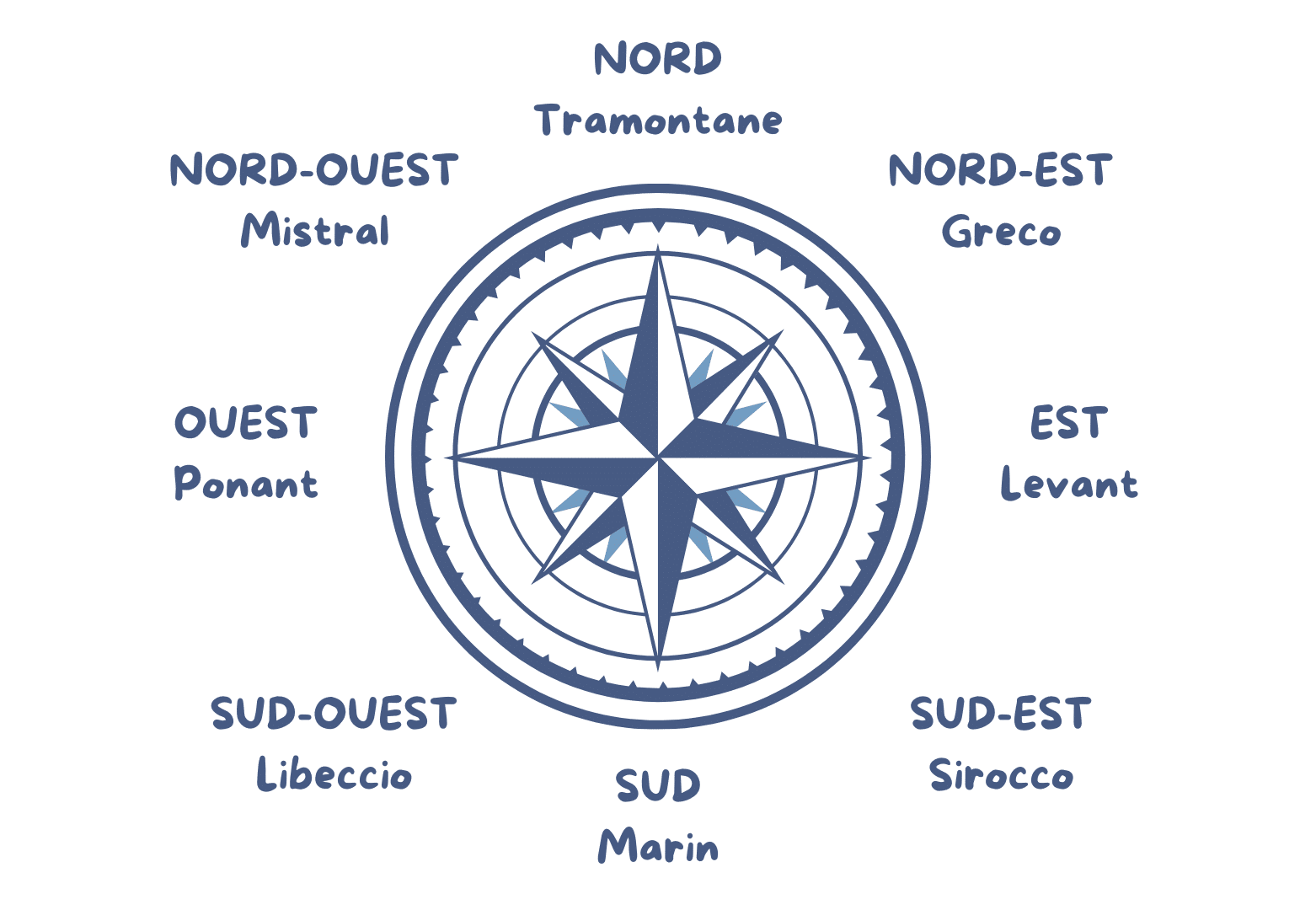

- D’autres vents, plus caractéristiques des zones tempérées, se forment à l’échelle locale. On parle de vents locaux. Ils résultent de différences de pression et de température, de l’interaction avec les vents constants et de la géographie locale. Ces types de vent portent des noms différents selon l’endroit où ils se produisent.

Dans la région méditerranéenne, par exemple, les vents sont désignés selon la Rose des Vents, un outil de navigation qui servait à la navigation des marins dans cette zone. Les directions des pointes de la Rose des Vents indiquaient l’origine du vent. Chaque vent se voyait attribuer un nom en fonction des terres situées dans la direction d’où il soufflait. A titre d’exemple, le sirocco souffle du sud-est, apportant de l’air chaud et sec du désert syrien, tandis que le libeccio provient du sud-ouest, de la Libye. Le greco vient du nord-est, de la Grèce, et la tramontane souffle du nord, souvent froide et sèche. D’autres vents emblématiques incluent le mistral du nord-ouest, qui est connu pour sa force et sa sécheresse, le ponant de l’ouest, et le levant de l’est.

Les vents « spéciaux »

Certains vents locaux, appelés vents « spéciaux », sont étroitement liés à des variations thermiques qui se produisent à la surface de la terre.

- Les brises littorales résultent d’une différence de température entre l’air au-dessus de la terre et celui au-dessus de la mer ou d’un lac. Le jour, sous l’effet du soleil, la surface de la terre se réchauffe plus vite que l’eau. L’air au contact du sol s’élève en faisant place à une dépression qui « aspire » l’air plus froid situé au-dessus de la mer. Le vent au sol ou brise de mer est donc orienté de la mer vers la terre. La nuit, l’effet s’inverse, car l’air en contact avec le sol se refroidit plus rapidement que l’air en contact avec la mer. Le vent souffle ainsi de la terre vers la mer, et on parle de brise de terre.

- Les brises de montagne sont des vents locaux et cycliques dont l’origine est également thermique. Ces vents remontent le long d’une vallée et des pentes le jour et les descendent la nuit. Comme pour les brises littorales, les brises de montagne se produisent par temps calme et clair.

- Le foehn est un vent typique des Alpes, plus précisément de la Suisse et du Tyrol (Autriche et Italie). Lorsqu’il arrive sur les montagnes par le nord, l’air s’élève le long des pentes. Pendant son ascension, il se refroidit et libère de la vapeur d’eau qui se condense pour former des nuages. Une fois au sommet, l’air est moins humide qu’il ne l’était en fond de vallée. Lors de sa descente, l’air se réchauffe rapidement, devenant plus sec. Ce réchauffement accéléré provoque un vent chaud qui descend dans les vallées et fait considérablement augmenter les températures.

La formation du vent résulte d’une différence de température et de pression dans l’atmosphère. La forme de la Terre, sa vitesse de rotation ainsi que les irrégularités géographiques influencent son évolution et son mouvement. Que ce soit à l’échelle mondiale ou à une échelle plus locale, les vents soufflent et s’adaptent à la topographie des terrains qu’ils rencontrent. De la simple brise rafraîchissante aux tornades et ouragans dévastateurs, les vents dominent la planète entière et continuent de faire l’objet de nombreuses recherches scientifiques pour en comprendre les impacts météorologiques et climatiques.

Bien joué

Merci !

Bonjour Jennifer ton exposé sur le vent est très complet et très interressant.

Bonjour Brigitte et merci beaucoup !