Devrions-nous redessiner le contour des continents ? Il est là depuis 50 millions d’années, passé inaperçu, caché sous le Pacifique ; au niveau de la Nouvelle-Zélande, le 7ème continent de notre planète : Zealandia. Des expéditions scientifiques récentes dans la mer de Tasman confirment désormais son existence, bien que des soupçons existaient depuis plusieurs décennies. Sa particularité : il est immergé à plus de 90% sous une hauteur moyenne d’eau de 1 000 mètres ! La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie en sont les points culminants. A ce jour, Zealandia est le plus jeune ; le plus immergé et le plus mince des continents de notre planète. Un monde englouti autrefois situé à l’air libre où la vie s’épanouissait. Une nouvelle structure géologique qui suscite la fascination des scientifiques et ouvre de nouvelles perspectives de recherches dans les domaines de la géologie et de l’océanographie. Explications sur ce nouveau mythe de l’Atlantide.

UN CONTINENT IMMERGÉ À PLUS DE 90%

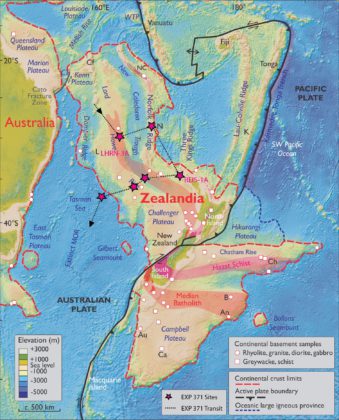

Une étude scientifique menée en 2017, par un consortium de 32 chercheurs de 12 pays, et leurs publications dans la revue de l’Association Américaine de Géologie GSA Today a permis de débusquer le dernier continent inexploré de notre planète dans le Pacifique sud-ouest, au niveau de la Nouvelle-Zélande. Son nom : Zealandia ! Cette immense région située sous les eaux obtiendrait le statut de 7ème continent de notre planète, rien que ça ! « Le terme de Zealandia a été proposé pour la première fois en 1995 par le géophysicien Bruce Luydendyk pour décrire des lambeaux de croûte continentale dont la Nouvelle-Zélande et le plateau sous-marin de Campbell font partie. » explique Julien Collot, géophysicien français en poste au Service Géologique de Nouvelle-Calédonie (SGNC) qui a pris part à la découverte de cette nouvelle structure géologique.

Mais alors pourquoi ce continent est-il passé inaperçu aussi longtemps ? Tout simplement parce qu’il est immergé à plus de 90%, sous une hauteur d’eau supérieure à 1 000 mètres. La Nouvelle-Zélande ; la Nouvelle-Calédonie, et quelques îles éparses situées dans le Pacifique sud-ouest en sont les parties émergées. Le point culminant étant le mont Cook-Aoraki avec ses 3 754 mètres d’altitude dans les Alpes du sud néo-zélandaises. Zealandia était autrefois rattaché au Gondwana. « Si vous remontez il y a environ 100 millions d’années, l’Antarctique ; l’Australie et Zealandia étaient réunis en un seul continent : le Gondwana. Il y a environ 85 Ma d’années, Zealandia s’en est séparé. » précise Gerald Dickens, paléo-océanographe à l’université de Rice aux Etats-Unis. Dans le même temps, une partie des terres se retrouve sous les eaux et Zealandia dérive progressivement vers le nord-est, sous l’effet de la tectonique des plaques, pour adopter sa position actuelle il y a environ 52 millions d’années. Il y a 35 millions d’années, la quasi-totalité du continent passe sous l’eau y compris la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, îles qui referont surface par la suite. Zealandia est une zone d’environ la moitié de la taille de l’Australie, plus vaste que l’Inde. Avec une superficie de 4,9 kilomètres carrés, Zealandia est suffisamment grand et séparé de l’Australie pour être considéré non pas seulement comme un fragment continental mais comme un véritable continent. Un continent qui possède donc sa propre histoire géologique.

ZEALANDIA : UN CONTINENT COMME UN AUTRE

Jusqu’à présent la région était mal cartographiée, et son histoire géologique mal comprise, mais la collecte progressive de données géophysiques ; bathymétriques et géologiques accumulées depuis plusieurs décennies par les scientifiques permettent aujourd’hui de confirmer que Zealandia est une immense zone de croûte continentale, qui possède sa propre histoire géologique ; indépendante de celle du continent australien tout proche. Les différentes expéditions scientifiques menées ces dernières années, notamment grâce à des navires affrétés par l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer (IFREMER), ont permis de forer les fonds marins et de remonter des échantillons de roches et de sédiments marins. La méthode d’altimétrie laser par satellite a également permis de cartographier la zone et d’en apprendre davantage sur la formation de cette région immergée au passé tourmenté.

Les résultats sont sans appels : cette zone géologique peut être classée comme un continent à part entière, au même titre que l’Eurasie ; l’Australie ; l’Afrique ; l’Amérique du nord et du sud et de l’Antarctique, même si celle-ci est largement immergée. Un continent est défini comme une partie de la croûte terrestre épaisse ; peu dense ; constituée d’une diversité minéralogique. En effet, les continents présentent divers assemblages de roches ignées ; métamorphiques et sédimentaires, tels que du granite ; des calcaires, ou encore des schistes. Quant à elles, les roches de la croûte océanique sont généralement constituées de basalte et de gabbro. Zealandia présente cette diversité minéralogique avec des bassins sédimentaires et des reliefs escarpés. « […] Les données géophysiques ont été validées par l’étude de roches, prélevées lors de dragages scientifiques, et qui sont bien de type continental » expose Julien Collot.

Zealandia est le plus jeune ; le plus immergé et le plus mince des continents de notre planète.

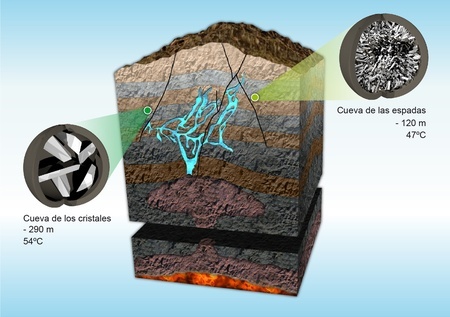

Les limites approximatives de Zealandia peuvent être placées là où les plaines abyssales océaniques rencontrent la base du talus continental, à des profondeurs d’eau comprises entre 2500 et 4000 m sous le niveau de la mer. La région présente une bathymétrie élevée par rapport à la croûte océanique, d’environ 1 500 mètres par rapport aux plaines abyssales environnantes. Cette immense masse géologique séparée du continent australien par le détroit de Cato – une profonde fosse marine – et la mer de Tasman, présente un relief tourmenté avec des vallées ; des chaines de montagnes, ou encore des volcans effondrés. (figure.1)

Les événements géologiques particuliers, encore mal compris, qui ont eu lieu lors de la séparation de Zealandia du bloc australien il y a environ 80 millions d’années, auraient contribué à étirer et à amincir de manière extrême la croûte de Zealandia. En effet, les scientifiques se sont rendu compte que la croûte continentale de Zealandia d’une épaisseur moyenne de 25 kilomètres est plus fine que les autres continents dont l’épaisseur varie plutôt entre 30 à 40 kilomètres. Cette faible épaisseur de Zealandia expliquerait notamment pourquoi la zone est passée sous le niveau de mer. « Zealandia est une masse continentale de 4,9 millions de km2. Elle s’est séparée d’un seul bloc du super-continent Gondwana il y a environ 80 millions d’années. Ce continent est resté longtemps inconnu car sa particularité est d’être immergée à 94 %. Ceci s’explique par sa croûte qui est très fine, 25 km en moyenne, par rapport à celles des autres continents qui est de l’ordre de 30 à 40 km », décrit Julien Collot. A ce jour, Zealandia est le plus jeune ; le plus immergé et le plus mince des continents de notre planète.

PERCER LES SECRETS DE CE NOUVEAU MYTHE DE L’ATLANTIDE

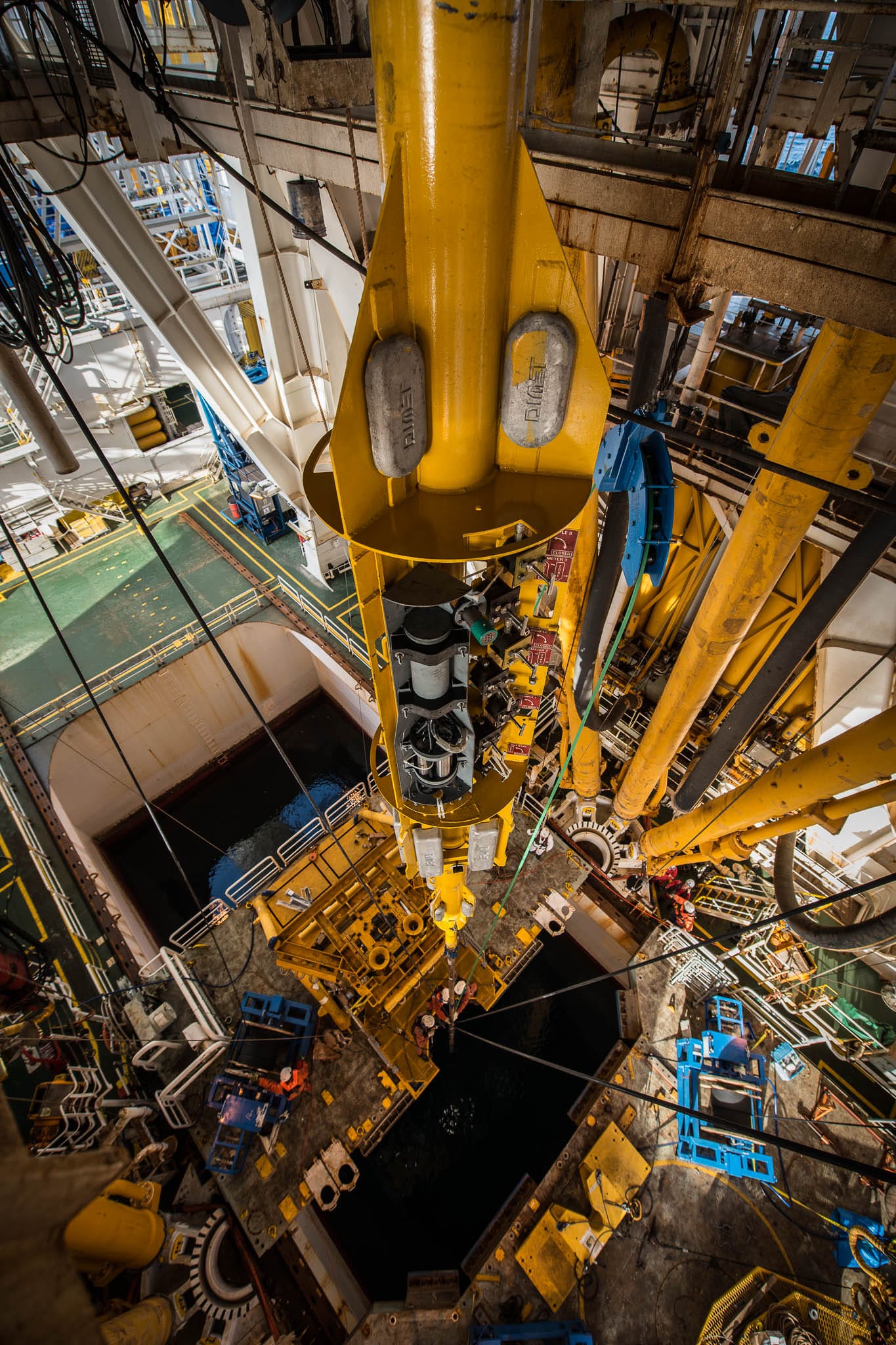

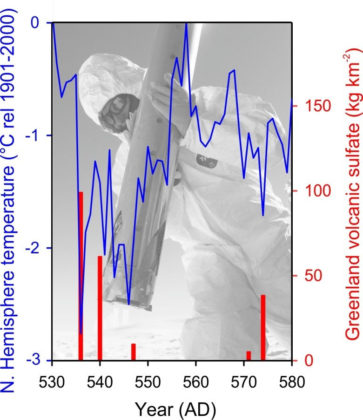

Pour en apprendre davantage sur l’histoire géologique de ce 7ème continent, une nouvelle campagne de forages océaniques a été menée l’été dernier dans la région avec un navire de recherche scientifique : le Joides Resolution (figure.2), l’un des plus sophistiqués au monde, dans la cadre de l’International Ocean Discovery Program (IODP), une collaboration scientifique réunissant des chercheurs issus de 23 pays qui étudient l’histoire de la Terre enregistrée dans les sédiments et les roches marines. « Zealandia, un continent englouti depuis longtemps perdu sous les océans, livre ses secrets vieux de 60 millions d’années grâce aux forages scientifiques » s’enthousiasme Jamie Allan, directeur du Département des Sciences de la Mer de la National Science Foundation (NSF), l’équivalent du CNRS aux États-Unis.

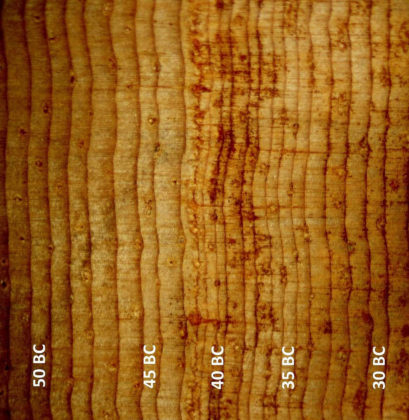

Les scientifiques ont foré à des profondeurs allant de 1 000 à 5 000 mètres sur 6 sites différents dans la mer de Tasman, soit 300 à 800 mètres dans le fond marin. Ils ont extraits pas moins de 2 500 mètres de carottes de sédiments qui ont enregistré, entre autres, des données sur la géographie, le volcanisme et le climat de Zealandia au cours des 70 derniers millions d’années. (figure.3) « Il est maintenant clair que des événements dramatiques ont façonné le continent que nous avons exploré au cours de notre voyage. » Rupert Sutherland, co-directeur de l’expédition de l’université Victoria de Wellington en Nouvelle-Zélande.

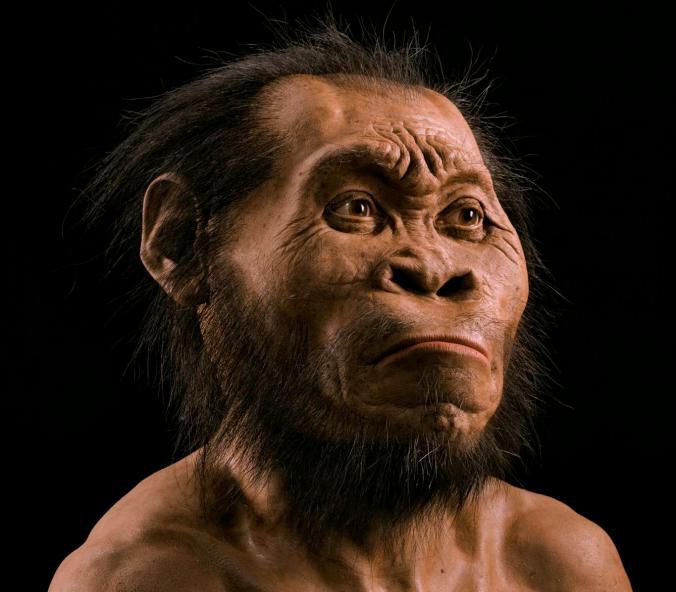

Selon Gerald Dickens, « l’expédition a permis de faire de nouvelles découvertes significatives de fossiles. » Plus de 8 000 spécimens ont été étudiés et plusieurs centaines d’espèces fossiles ont pu être identifiées. Les scientifiques ont découverts des coquilles microscopiques d’organismes et des mollusques bryozoaires, des animaux qui vivent habituellement dans des eaux chaudes et peu profondes des mers tropicales. Ont étaient retrouvé également des spores et des pollens de plantes terrestres. Autant de preuves qui révèlent que la topographie et le climat de Zealandia étaient bien différents par le passé. (figure.4) Zealandia n’a donc pas toujours été aussi immergé qu’aujourd’hui et que des lambeaux de croûte continentale ont fait un passage à l’air libre. « Ce sont de très forts indices de présence de terres émergées ou de lagunes dans des régions qui se trouvent maintenant entre 1 000 et 3 000 mètres sous la surface du Pacifique. Ces terrains ont subi des mouvements verticaux absolument phénoménaux. » explique Julien Collot.

L’étude plus approfondie des carottes de sédiments obtenues au cours de l’expédition visera notamment à comprendre comment les plaques tectoniques terrestres se déplacent et interagissent à la surface de notre planète. Les mouvements qui s’opèrent entre Zealandia et le continent australien sont dus à la tectonique des plaques, des sections de la croûte terrestre imbriquées les unes par rapport aux autres comme un puzzle. Ces plaques sont en mouvement constant. Elles peuvent s’écraser l’une contre l’autre pour former des chaînes de montagne, ou glisser les unes sous les autres dans un processus connu sous le nom de subduction. « Cette expédition nous offre un aperçu de l’histoire de la Terre, allant de la construction des montagnes en Nouvelle-Zélande aux mouvements tectoniques, à la circulation océanique et à l’évolution du climat global. » précise Jamie Allan. Les nouvelles conclusions détaillent que la mise en place de la zone de subduction Tonga-Kermadec, il y a 50 millions d’années ; dans la Ceinture de Feu du Pacifique, a eu une incidence sur les phases de transgression (avancée de la mer) et de régression (retrait de la mer) marine de Zealandia et sur l’amincissement si particulier de sa croûte. « Il y a 50 millions d’années, un mouvement important des plaques tectoniques s’est produit dans l’océan Pacifique. Il en a résulté la plongée de la plaque Pacifique sous la Nouvelle-Zélande, le soulèvement de la Nouvelle-Zélande au-dessus du niveau de la mer et le développement d’un nouvel arc volcanique. » argumente Jamie Allan.

DES ARCHIVES POUR COMPRENDRE L’ÉVOLUTION DU VIVANT ET DU CLIMAT DANS L’HÉMISPHÈRE SUD

Les changements géographiques qui ont lieu à Zealandia et leurs inscriptions dans les séquences sédimentaires pourraient également apporter des éclaircissements sur la manière dont se sont dispersées les plantes et les animaux dans le Pacifique sud et sous quel climat ceux-ci ont évolué. « Il y avait des voies d’accès pour les animaux et les plantes. » décrit Rupert Sutherland. Ce qui confirme encore une fois que Zealandia a toujours eu des parties émergées au cours de son histoire, des corridors naturels qui ont permis à la vie de se développer en profitant notamment des mers peu profondes et chaudes qui ont existé sur Zealandia. Des pistes qui permettraient de comprendre pourquoi la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie possèdent une biodiversité si particulière avec des espèces endémiques qui sont sans doute restées isolées sur ces îles continentales suite à la submersion de Zealandia. « Zealandia aurait permis de préserver des faunes et flores du Crétacé en Nouvelle-Zélande et en Nouvelle-Calédonie. […] La faune et la flore endémique de Nouvelle-Zélande ou de la Nouvelle-Calédonie ont toujours été une énigme. » explique Julien Collot.

Les prochaines expéditions tenteront également de répondre à des interrogations sur l’évolution du climat terrestre au cours des 60 derniers millions d’années. Les scientifiques s’en frottent déjà les mains : en effet, les données récoltées sur Zealandia serviront de tests pour les modèles informatiques afin de prédire les changements climatiques. « Zealandia a été exclu de nombreux modèles climatiques. », déclare Gerald Dicken. Cela pourrait expliquer la difficulté des scientifiques à développer des modèles climatiques précis et fiables dans l’hémisphère sud, notamment à l’Éocène, cette époque géologique qui s’étend entre 56 et 33,9 millions d’années, l’une des périodes les plus chaudes que notre planète ait connu. « Quand la communauté scientifique modélise le climat de cette époque c’est la zone qui provoque le plus de consternations et d’interrogations, et nous ne savons pas pourquoi ! […] C’est peut-être parce que nous avions des continents qui étaient beaucoup moins profonds que nous le pensions. » déclare Gerald Dickens. Des simulations qui ne prenaient pas en compte, ni la topographie ; ni la géographie si particulières de Zealandia, et qui pourraient expliquer les incertitudes climatiques de cette époque. Les prochaines études permettront sans aucun doute de lever le voile sur ces nombreuses interrogations.

Zealandia n’a pas encore livré tous ses secrets : l’étude approfondie des carottes de sédiments récoltées lors de la dernière expédition permettra de mieux saisir comment s’agencent et interagissent les plaques tectoniques jusqu’au fonctionnement du système climatiques planétaire. Et notamment quels sont les mécanismes géologiques à l’œuvre qui ont fait resurgir à la surface la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande. « Cette croûte atypique de Zealandia va pouvoir alimenter les nombreuses théories et études empiriques qui existent sur la manière dont les continents grandissent, se déforment et se brisent. » conclue Nick Mortimer, géologue en Nouvelle-Zélande à la Institute of Geological and Nuclear Sciences Limited (GNS). Un nouveau continent qui attire désormais tous les regards : la dernière des grandes explorations de notre planète est en cours.