Les inondations qui se sont produites le 15 et 16 octobre 2018 dans l’Aude ont été particulièrement meurtrières et dévastatrices. L’eau est par exemple montée à plus de 7 mètres dans la ville de Trèbes située le long du cours de l’Aude. Un épisode méditerranéen d’une intensité exceptionnelle. Comment expliquer la violence du phénomène ? Après avoir retracé les événements ayant conduit à la catastrophe, cet article s’interroge sur l’efficacité du système d’alerte de Météo France et la politique de gestion des inondations dans notre pays.

QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?

Parmi les nombreux risques majeurs qui concernent le territoire français, l’inondation est probablement celui qui touche le plus de personnes. Pour autant, si les événements qui ont lieu chaque année sont autant d’occasions de rappeler aux citoyens leurs vulnérabilités, il existe encore des lacunes sur la connaissance et la perception des inondations.

L’inondation est une submersion, rapide ou lente, d’une zone habituellement hors d’eau. Cependant, il faut distinguer les crues des inondations. La crue correspond à une montée du niveau et du débit d’un cours d’eau. C’est un phénomène purement hydrologique. De son côté, l’inondation fait référence à l’invasion par l’eau d’un espace habituellement hors d’eau. Elle peut avoir pour cause des phénomènes très divers, comme un tsunami, une tempête, une rupture de barrage, etc. Si les crues et inondations font régulièrement leur apparition dans l’actualité en France, elles touchent particulièrement certaines parties du territoire.

Les épisodes cévenols

Le pourtour méditerranéen est un secteur particulièrement concerné par les orages violents de type « épisode cévenol » : le vent chaud et humide en provenance de la mer Méditerranée remonte vers le nord pour buter contre le massif montagneux des Cévennes. En prenant de l’altitude, ce vent chaud et humide rencontre un air plus froid, phénomène qui entraîne la formation de nuages chargés de pluie. Le massif montagneux bloque alors le déplacement des nuages d’orage qui peuvent stagner pendant plusieurs heures au même endroit en déversant d’importantes précipitations.

Plusieurs événements dramatiques ont frappé le sud de la France depuis la fin des années 1980, parmi lesquels :

- Nîmes en 1988 : 9 morts et 50 000 personnes sinistrées.

- Vaison-la-Romaine en 1992 : 46 morts et 430 millions d’euros de dégâts.

- Aude-Tarn, Pyrénées-Orientales et Hérault : 34 morts et un disparu.

- Gard en 2002 : 24 morts.

- Var en 2010 : 23 morts et 1 milliard d’euros de dégâts.

- Sud-Est en 2014 : 17 morts au total sur l’année 2014 à travers différents épisodes orageux.

UN PHÉNOMÈNE MÉTÉOROLOGIQUE VIOLENT ET DES INONDATIONS MEURTRIÈRES

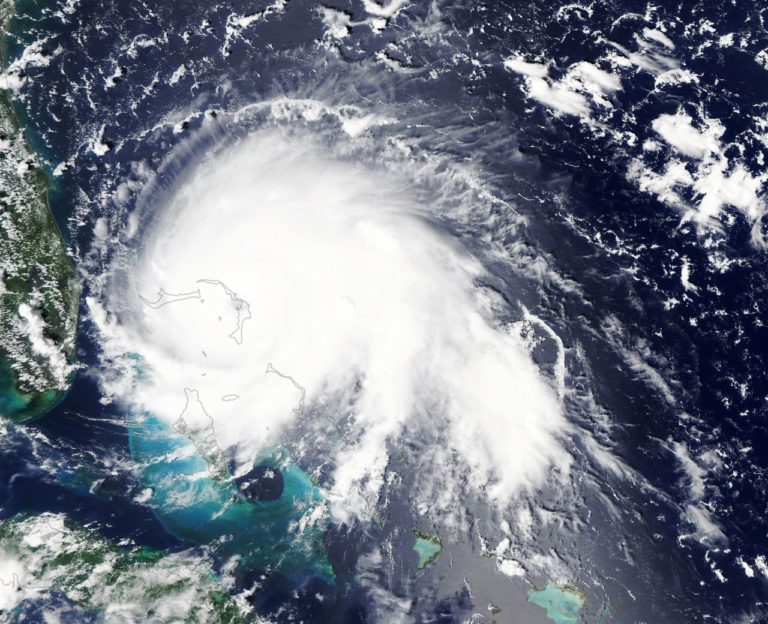

Les inondations survenues du 14 au 16 octobre 2018 sont consécutives à la formation de l’ouragan Leslie, qui s’est formé le 23 septembre 2018 au sud-ouest des Açores. Sous ces latitudes, la formation d’ouragans extra-tropicaux est courante pendant cette période de l’année et fait l’objet d’une surveillance étroite du NHC (National Hurricane Center). Pendant 3 semaines, Leslie va osciller entre les statuts d’ouragan ou de dépression subtropicale, les conditions météorologiques ne lui permettant pas de se renforcer de manière stable. Le 3 octobre, elle fixe sa trajectoire vers l’Europe. Habituellement, c’est lors de cette remontée que les ouragans perdent en puissance pour retrouver un statut de dépression subtropicale à l’approche des côtes portugaises, espagnoles et françaises. Mais grâce à l’aide des eaux plus chaudes qui baignent le territoire des Açores, Leslie continue de s’intensifier et prend la direction de Madère, avant de frapper le Portugal puis l’Espagne. Leslie devient alors le plus puissant ouragan tropical à atteindre la péninsule ibérique depuis 1842. Leslie remonte ensuite vers le nord-est et la France est touchée dans la nuit du 14 au 15 octobre 2018.

L’ouragan Leslie n’est pas le seul phénomène météorologique responsable des fortes pluies survenues dans le département de l’Aude et la région du Languedoc. En se rapprochant vers l’Europe, l’ouragan a forcé le déplacement de masses d’air chaud et humide vers la Catalogne et le sud de la France. Ces masses d’air ont rencontré un front froid présent au niveau des Pyrénées, et contribué à la mise en place d’un épisode méditerranéen. Cette confrontation de masses d’air est responsable des fortes pluies qui ont causé d’importantes pertes humaines et des dégâts matériels dans le département de l’Aude le 15 octobre 2018.

La vallée de l’Aude fut particulièrement touchée : il est tombé localement plus de 260 millimètres d’eau en douze heures sur la région de Carcassonne. Le maximum a été enregistré sur la commune de Trèbes avec plus de 300 millimètres d’eau, dont 244 millimètres sur une période de 6 heures. Les précipitations enregistrées correspondent à certains endroits à l’équivalent de 3 à 4 mois de pluie en période normale.

Voici quelques exemples des hauteurs d’eau de l’Aude, relevées le long de son cours :

- A Trèbes, l’Aude est passé de 0,38 mètres à 7,68 mètres en seulement quelques heures, soit 27 centimètres en dessous du niveau de l’événement de référence, la crue du 25 octobre 1891.

- A Puichéric, la rivière a atteint 6,61 mètres, battant le record d’octobre 1891.

- A Coursan, le cours d’eau est relevé à 8 mètres pendant environ 26 heures, avec un débit passant de 23 mètres cubes par seconde (m3/s) à plus de 600 m3/s en 8 heures.

Dans la commune de Trèbes, le quartier des Arènes, localisé dans le lit majeur de l’Aude, est submergé par environ 3 mètres d’eau. A Villegailhenc, commune située à 6 kilomètres de Carcassonne, la crue du Trapel (affluent de l’Aude) a emporté un pont qui permettait la liaison entre le nord et le sud du village. L’eau a atteint par endroit 1,50 mètres de hauteur et a entraîné l’inondation de 650 maisons sur les 850 comptabilisées sur la commune.

Dans le sud de la France, 15 personnes ont perdu la vie durant cette catastrophe. Une centaine de personnes ont également été blessées et 257 communes ont été reconnues en état de catastrophe naturelle. Dans les villages et villes traversées, la montée des eaux a entrainé la formation d’embâcles qui ont bloqué l’écoulement normal de la rivière et causé de nombreux dégâts. Les infrastructures de transports ont été particulièrement touchées (trafics routiers et ferroviaires interrompus, destruction de ponts) ainsi que les télécommunications. Le coût des dégâts matériels est supérieur à 220 millions d’euros.

Cas particuliers des tornades de Narbonne et Gruissan : un fait rarissime en France

Pendant cet épisode, deux tornades ont également été identifiées sur les communes de Narbonne et de Gruissan.

Si le phénomène est bien connu des autorités américaines, les tornades sont peu nombreuses sur le territoire européen. C’est du moins ce qui est ancré dans l’imaginaire collectif. A ce sujet, les travaux du chercheur Bogdan Antonescu de l’Université de Manchester insistent sur la nécessité pour les autorités européennes d’accorder plus d’études sur la formation et la trajectoire des tornades en Europe, principalement pour deux raisons :

- Les tornades semblent de plus en plus fréquentes sur le continent européen à cause du réchauffement climatique.

- Il existe des « points chauds » en Europe qui réunissent des conditions favorables (humidité élevée, instabilité et divergence des vents entre basse et haute altitude) au développement de ces perturbations : le nord-ouest de la France, le sud de l’Angleterre, l’Allemagne ainsi que le Nord de l’Italie, sont les zones les plus à risque. Les populations situées dans ces « points chauds » devraient être davantage sensibilisées au risque de tornades.

LE SYSTÈME D’ALERTE MÉTÉOROLOGIQUE DE MÉTÉO-FRANCE A-T-IL ÉTÉ EFFICACE ?

Mis en place en 2001, suite aux tempêtes Lothar et Martin qui ont frappé la France et l’Europe de l’ouest en décembre 1999, le système d’alerte météorologique de Météo-France fonctionne avec quatre niveaux de couleurs. Il est utilisé pour caractériser neuf phénomènes météorologiques majeurs, et permet d’informer les populations du niveau de danger à l’échelle départementale.

- Le niveau vert indique qu’il n’y a pas de vigilance particulière ;

- Le niveau de vigilance jaune indique qu’il faut être attentif et se tenir au courant de l’évolution de la situation car des phénomènes, habituels dans la région, mais occasionnellement et localement dangereux (ex. mistral, orage d’été, montée des eaux) sont prévus ;

- La vigilance orange recommande d’être très vigilants car des phénomènes dangereux sont prévus. Des premiers conseils de sécurité sont émis par les pouvoirs publics ;

- La vigilance rouge, la plus forte, prévoit des phénomènes dangereux d’intensité exceptionnelle. Les habitants sont incités à respecter les consignes de sécurité émises par les pouvoirs publics.

Le déclenchement de l’alerte vient des ingénieurs prévisionnistes des directions interrégionales de Météo-France, après concertation avec le Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la Prévision des Inondations (SCHAPI) et le Centre National de Prévision.

Pour passer d’une alerte vigilance orange à rouge, les ingénieurs de Météo-France prennent en compte deux critères : « La quantité d’eau en observation et en prévision, ainsi que l’intensité des précipitations », explique Emmanuel Bocrie, ingénieur Météo-France et directeur de l’unité média.

Pour l’épisode de l’Aude, il est parfois tombé près de 244 millimètres d’eau en l’espace de six heures, soit l’équivalent de deux à trois mois de pluie. A partir du 11 octobre 2018, les services de Météo-France préviennent les populations via des bulletins d’alerte, mais ce n’est que lundi 15 octobre, au petit matin, que la vigilance rouge est déclenchée. Ce même jour, le porte-parole du ministère de l’Intérieur, Frédéric de Lanouvelle, indiquait « regretter une fragilité au niveau de la vigilance orange (…) souvent utilisée (…), les gens n’en tiennent plus compte ».

UNE ABSENCE DE CULTURE DU RISQUE EN FRANCE ?

Le système d’alerte météorologique de Météo-France fonctionne à l’échelle départementale. Depuis plusieurs années, il fait l’objet de nombreuses critiques, notamment sur son manque de précision. Appliquer un seul niveau d’alerte à tout un département, avec toutes les nuances géographiques, et donc climatiques, qu’il comporte, contribue à faire perdre de la pertinence aux bulletins de prévisions. Un département côtier comme l’Hérault peut connaître des phénomènes très localisés, avec des conséquences variables selon que l’on se trouve le long du littoral où à l’intérieur des terres, avec plus de relief. Dans ces conditions, l’échelon d’application de l’alerte au niveau départemental n’est pas forcément le plus adapté.

Il existe également un manque de préparation de la part des services de l’État. Si le code couleur et la hiérarchie des niveaux sont connus et bien identifiés par une grande majorité de la population, les consignes de sécurité ne sont pas toujours appliquées. Si Internet constitue un puissant moyen d’information, la question se pose sur les possibilités d’informer les habitants situés dans des zones reculées.

Dans le cas des orages et des inondations qui se sont déroulées dans l’Aude, le niveau d’alerte est passé de l’orange au rouge à 6 heures du matin le lundi 14 octobre, car le niveau des précipitations avait tout simplement été sous-estimé. De nombreux habitants se sont plaints du manque de communication autour de cette hausse du niveau d’alerte, qui s’est avérée trop tardive. Car si la vigilance orange est parfois minorée, voire négligée par les populations, le niveau rouge, beaucoup plus rare, trouve un écho plus important auprès de la population. L’ampleur du phénomène annoncé permet aux personnes situées en zone à risque de mieux se préparer et se prémunir.

LA GESTION DES RISQUES EN FRANCE : LES AMÉLIORATIONS ATTENDUES

Bien qu’étant un pays régulièrement touché par les inondations, la France a pendant longtemps privilégié une approche « technique » pour limiter le risque en construisant par exemple des digues, en aménageant des zones d’expansion des crues ou encore en produisant des cartes de risques, et ce au détriment du développement et de la diffusion d’une « culture du risque » auprès des personnes les plus menacées. Par manque d’information, il n’est pas rare de voir des personnes qui ignorent habiter en zone inondable, ou qui ne connaissent tout simplement pas les recommandations et procédures de base à appliquer en cas de catastrophe.

Si les tempêtes de 1999 ont permis une prise de conscience dans notre pays, tant au niveau des autorités que de la population, sur l’importance de la prévention et de la préparation des différents acteurs face aux situations de crises, des améliorations de notre système de prévention et d’alerte doivent encore être apportées. Le système d’alerte de Météo-France, qui constitue la référence en matière de prévision des catastrophes naturelles pour la majorité de la population, pourrait être sensiblement amélioré. L’échelle d’application des phénomènes météorologiques dangereux pourrait être plus localisée, afin d’apporter une plus grande prévision dans les bulletins d’alerte et de mieux correspondre aux réalités du terrain.

Mais c’est surtout l’information préventive qui doit être renforcée, en sensibilisant davantage la population mais aussi les décideurs en répondant à des questions aussi simples : quel est le niveau de risque encouru par les personnes ? Quels sont les gestes à adopter en cas de catastrophe ? Pour limiter les effets des inondations dans notre pays, les politiques de gestion du risque inondable doivent davantage être tournées vers l’éducation de la population en développant une véritable « culture du risque », tout en renforçant l’efficacité des systèmes d’alertes comme celui de Météo France. Plutôt que de multiplier les procédures réglementaires, bien que nécessaires, mais mal comprises et pas toujours adoptées par la population et les décideurs. Par exemple, le Japon, un pays très exposé aux risques naturels, organise régulièrement des exercices de sensibilisation et d’évacuation de la population. Un exemple à suivre en France ?