C’est quoi un volcan ? Les volcans et leurs coulées de lave fascinent autant qu’ils effraient. Ils ont joué un rôle crucial dans l’émergence et le développement de la vie sur Terre. À la croisée de la géologie, de la tectonique des plaques et du volcanisme, ces structures majestueuses peuvent aussi bien émerveiller que semer le chaos. Présents sur toute la surface de notre planète, ils contribuent à son perpétuel renouvellement. Les volcans résultent de la remontée du magma en fusion depuis le manteau terrestre jusqu’à la surface de la croûte terrestre. Leur activité volcanique façonne les paysages, modifie les climats, et influe sur la vie humaine depuis des millénaires. Qu’il s’agisse de volcans boucliers, de stratovolcans ou encore de volcans sous-marins, chacun possède des caractéristiques uniques. Alors, comment se forme un volcan ? Pourquoi existe-t-il différents types de volcans ? Quelles sont les différentes formes d’éruption volcanique Quelles sont les différences entre un volcan effusif et un volcan explosif ? Dans cet article, vous allez explorer les mécanismes géologiques à l’origine du volcanisme, découvrir les principaux types de volcans présents sur Terre, et comprendre pourquoi les volcans actifs, bien qu’ils représentent des risques volcaniques, peuvent aussi être sources de vie.

Qu’appelle-t-on un volcan ?

Une définition courante du volcan le décrit comme une montagne en forme de cône d’où s’échappent des coulées de lave et des panaches de cendres. Du moins est-ce ainsi que les enfants les dessinent. Mais la définition scientifique est bien plus complexe.

Un volcan est un environnement géologique où du magma remonte depuis le manteau terrestre. Lorsqu’il atteint le sommet de la lithosphère, il perce la croûte terrestre et provoque une éruption volcanique. L’ascension du magma depuis sa source est lente. Il s’agit d’un processus d’infiltration progressif ; le magma exploite les systèmes de fractures existants dans la lithosphère pour se frayer un chemin jusqu’à la surface. Ce mécanisme se rapproche davantage d’une remontée par capillarité (comme le café qui imbibe un morceau de sucre) plutôt que d’une ascension directe dans un conduit. Lors de son ascension, le magma va interagir avec les roches encaissantes et/ou avec d’autres magmas faisant évoluer sa composition chimique. L’étude de la chimie des magmas, la géochimie, permet d’ailleurs de tracer leur origine et leur évolution au cours du temps.

En remontant depuis le manteau, la chaleur du magma va interagir avec les fluides qui sont présents dans le sous-sol, principalement l’eau. Cette interaction et les processus associés constituent un système géothermal. L’existence de tels systèmes se traduit en surface par la présence de fumerolles ou de sources chaudes (hot springs).

Les éruptions volcaniques génèrent des dépôts éruptifs, comme les coulées de lave, les scories, ou encore les cendres. Ces matériaux s’accumulent progressivement et forment un édifice volcanique. Au cours de son activité, un édifice volcanique va se transformer au gré de nouvelles éruptions, de la circulation de fluides géothermaux, de l’érosion ou encore de glissements de terrain.

Où se trouvent les volcans sur Terre ?

Le Smithsonian Institute estime à 1 280 le nombre de volcans actifs sur Terre, c’est-à-dire qui ont connu une éruption ces 12 000 dernières années (dont 862 confirmées). Ces volcans actifs se concentrent majoritairement le long des zones de subduction (70%). Le reste est lié au volcanisme de rift et au volcanisme intraplaque (encore appelé de point chaud).

Sept pays regroupent à eux seuls la moitié des volcans actifs de la planète : les États-Unis, l’Indonésie, le Japon, la Russie, le Chili, l’Éthiopie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. En 2024, 64 volcans sont entrés en éruption. A l’heure où ses lignes sont écrites, environ une vingtaine de volcans sont en éruption !

Classification des volcans

Classer les volcans est un exercice complexe. De nombreux critères peuvent être considérés pour les classer comme le cadre tectonique, le dynamisme éruptif, la situation géographique ou encore la chimie des laves. Une de ces classifications consiste à les distinguer en fonction de leur phasage éruptif :

- un volcan monogénique se forme lors d’une seule et unique éruption (qui peut parfois durer plusieurs années) ;

- un volcan polygénique se construit grâce à des éruptions régulières.

Tous les volcans peuvent être regroupés en deux grandes catégories, mais la classification fondée sur leur morphologie reste la plus simple et la plus parlante. Elle permet d’identifier rapidement les principaux types d’édifices volcaniques.

Les volcans boucliers

Les volcans boucliers sont de vastes édifices issus de l’accumulation de laves basaltiques très fluides. Ces édifices sont caractérisés par des pentes très faibles, entre 4° et 6°, et des diamètres jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres, ce qui leur donne ce nom si particulier. Le Mauna Kea à Hawaï ou encore le Piton de la Fournaise sur l’Île de la Réunion en sont de parfaits exemples. Certains volcans-boucliers possèdent un cratère occupé par un lac de lave comme le Kilauea à Hawaï.

Les stratovolcans ou volcans composites

Les stratovolcans ou volcans composites représentent environ 60% des volcans sur Terre. Ils sont issus d’éruptions de laves plus visqueuses que les basaltes (des andésites ou des dacites). Leur profil conique est caractérisé par des flancs paraboliques aux pentes jusqu’à 35°. Ces volcans se forment par des successions d’éruptions tantôt effusives (coulées de lave), tantôt explosives (projection de tephras et de cendres). Leur morphologie globale est donc découpée et des cônes adventifs (petits volcans secondaires) sont souvent présents sur les flancs. Le Mont Fuji (Japon) et l’Etna (Italie) sont des exemples de volcans composites.

Les cônes volcaniques

Les cônes volcaniques ou cônes de scories sont des édifices nés de l’accumulation de tephras. Ces derniers sont des fragments de roche de taille variable allant des lapilli (< 6 cm) aux bombes volcaniques (plurimétriques). Les cônes ont une morphologie très régulière avec des pentes entre 25° et 35° et un cratère au sommet. Certains ont une forme égueulée, c’est-à-dire une forme de fer à cheval à cause d’éruptions volcaniques dirigées préférentiellement dans une direction. C’est le cas des puys de la Vache et de Lassolas dans la Chaîne des Puys. D’autres cônes ont des cratères emboîtés issus d’éruptions volcaniques polyphasées comme le Ngauruhoe dans la parc national du Tongariro (Nouvelle-Zélande).

Les dômes de lave

Les dômes de lave se forment lorsqu’un magma visqueux perce la croûte terrestre. Ces laves très visqueuses ne peuvent pas s’épancher sur de grandes distances comme les laves plus fluides. Elles s’accumulent progressivement au fil des éruptions successives et forment des amas épais de quelques mètres à plusieurs dizaines de mètres. Ces dépôts se concentrent généralement autour de l’évent volcanique.

Les dômes volcaniques peuvent prendre plusieurs formes. Les dômes hérissés sont hauts avec des pentes très abruptes. Ils arborent parfois des aiguilles subverticales de lave massive, dont la surface est lisse et les flancs parfois courbés. Ce fut notamment le cas de l’aiguille de la Montagne Pelée en Martinique lors de l’éruption de 1902-1903. Ce type d’extrusion, très instable, est à l’origine d’effondrements fréquents. La Soufrière de Guadeloupe est un exemple de dôme hérissé.

Certains dômes peuvent avoir des formes de lobes (ou dos de baleine) lorsque des aiguilles de lave croissent dans une direction unique. Sur des terrains en pente, des dômes-coulées peuvent se mettre en place comme c’est le cas sur plusieurs volcans de l’altiplano chilien. Certains dômes correspondent à une catégorie précise, mais la plupart des édifices volcaniques présentent différents aspects au cours de leur évolution. Par exemple, le Puy de Dôme dans la Chaîne des Puys a une partie Ouest en dôme hérissé, tandis que sa partie Est forme une aiguille.

Les volcans fissuraux

Les volcans fissuraux se forment lors d’éruptions qui se produisent le long de longues fissures linéaires. Contrairement aux volcans classiques, elles n’ont pas de cratère centralisé. Ce type de volcanisme est souvent associé aux dorsales médio-océaniques et aux zones de rift continental. Les éruptions fissurales produisent généralement de grandes quantités de lave à travers des coulées fluides, souvent basaltiques, qui peuvent s’étendre sur de grandes distances. Certaines de ces éruptions sont parfois associées à un phénomène spectaculaire : des fontaines de lave jaillissent des fissures et forment de véritables rideaux de laves pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres de hauteur.

L’Islande est un pays où ce type d’éruption est très fréquent. En 2023, durant l’éruption qui a eu lieu près de Grindavik, dans le sud-ouest de l’île, les fontaines de lave atteignirent entre 70 et 80 m de hauteur. Ce type de volcan est aussi très répandu à Hawaï ou encore dans le rift Est-Africain. Les volcans fissuraux forment de vraies cicatrices dans le paysage à l’image du Laki dont la fissure éruptive s’étend sur 27 km.

Les caldeiras

Une caldeira est un volcan très particulier. Il s’agit d’une dépression circulaire ou elliptique formée par l’effondrement d’une chambre magmatique vide. Après une éruption volcanique qui expulse tout le magma, la structure du volcan s’effondre sous son propre poids, faute de soutien. Ce phénomène crée une caldeira à la surface. Cet effondrement peut se produire rapidement ou progressivement, selon la taille de l’éruption et la composition de la roche. Au fil du temps, la dépression peut se remplir d’eau de pluie ou de ruissellement, et former un lac de caldeira. Ces lacs sont souvent très profonds en raison de la profondeur de l’effondrement initial comme Crater Lake aux États-Unis dont la profondeur maximale atteint 594 m. Certaines caldeiras, comme celle de Santorin (Grèce), sont même envahies par la mer.

Les caldeiras peuvent varier en taille, allant de quelques kilomètres à plus de 100 kilomètres de diamètre. Certaines caldeiras peuvent rester actives, avec des éruptions secondaires, des sources chaudes ou des fumerolles comme dans la caldeira de Yellowstone (États-Unis). Les caldeiras modifient considérablement le paysage, créant des reliefs spectaculaires.

Les volcans sous-marins et sous-glaciaires

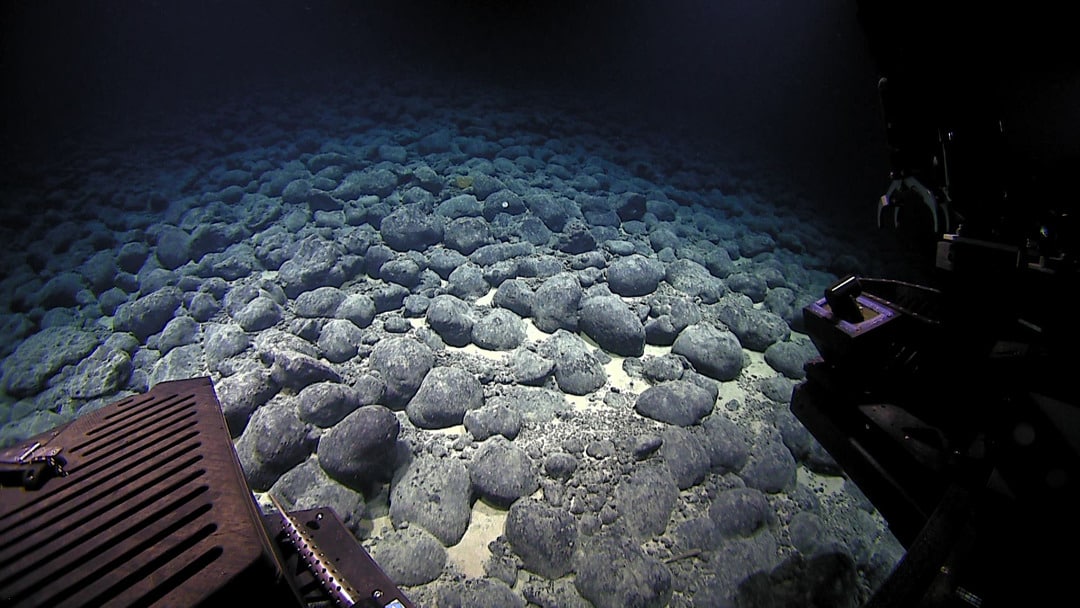

Les volcans sous-marins sont des volcans situés sous la surface des océans ou des mers. Ils se forment principalement le long des dorsales océaniques, où les plaques tectoniques s’écartent, permettant au magma de remonter et de créer de nouvelles croûtes océaniques. Sous la pression de l’eau et l’effet d’un refroidissement rapide, ces volcans émettent des laves en coussins.

Lorsqu’ils sont situés sous des glaciers ou des calottes glaciaires, les volcans sont dits sous-glaciaires. Ils présentent souvent une morphologie particulière, avec des formations en « tuyas » (montagnes à sommet plat) qui se forment lorsque la lave s’accumule et dépasse le niveau de la glace.

Les maars

Un maar volcanique est une dépression ou un cratère peu profond formé suite à une éruption phréatomagmatique. Ce type d’éruption se produit lorsque le magma ascendant rencontre des aquifères ou des nappes phréatiques. L’interaction entre le magma chaud et l’eau froide génère une explosion de vapeur qui projette des fragments de roche et de cendres dans l’air, créant un cratère en forme de cuvette. Les maars sont souvent de forme circulaire ou ovale et peuvent être remplis d’eau, formant des lacs de cratère. Ils sont généralement entourés d’un anneau de téphra (ensemble des matériaux solides projetés lors d’une éruption à l’exception des coulées de lave). Les maars peuvent varier en taille, allant de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres de diamètre. Leur profondeur est généralement modeste par rapport à leur largeur. Il existe de nombreux maars dans le massif volcanique de l’Eifel en Allemagne ou encore en Alaska, comme le maar de Ukinrek formé en 1977.

Véritables architectes de la surface terrestre, les volcans modèlent des reliefs impressionnants et fournissent des ressources précieuses, tout en incarnant la puissance imprévisible des forces naturelles.

Les grandes provinces volcaniques

Une grande province volcanique (GPV), aussi appelée grande province ignée (GPI), est une vaste région géologique. Elle se caractérise par l’émission massive de magma à la surface de la Terre sur une période très courte à l’échelle géologique, généralement de quelques millions d’années ou moins. Ces provinces sont caractérisées par des volumes massifs de lave basaltique, couvrant des centaines de milliers à des millions de kilomètres carrés.

Les grandes provinces volcaniques sont souvent associées à des événements géologiques majeurs, tels que la fragmentation des supercontinents ou des points chauds mantelliques. Elles peuvent avoir des impacts significatifs sur le climat global, contribuant parfois à des extinctions massives en raison des grandes quantités de gaz à effet de serre et d’aérosols qu’elles libèrent dans l’atmosphère.

Le Trapp du Deccan (Inde) est un exemple de grande province magmatique constituée d’empilement de coulées de basalte sur plus de 2000 m d’épaisseur issues d’éruptions gigantesques associées à un point chaud. Ce dernier serait actuellement situé sous l’Île de la Réunion. Selon deux études scientifiques récentes, cette activité éruptive pourrait être à l’origine de la fameuse grande crise biologique de la limite Crétacé-Tertiaire qui a vu disparaître les dinosaures.

Les volcans : créateurs de vie et agents du chaos

Les volcans exercent une influence paradoxale sur notre planète. Ils apportent à la fois des bénéfices et des ressources aux populations voisines, tout en représentant une menace destructrice lors de puissantes éruptions.

Les volcans agissent comme de véritables architectes du paysage, modifiant la topographie à chaque éruption. Lorsqu’ils entrent en activité, ils projettent des matériaux volcaniques riches en minéraux. Ces dépôts contribuent à enrichir les sols, favorisant ainsi leur fertilité. Cette fertilité accrue soutient également le développement de la biodiversité dans les régions concernées. Les cendres volcaniques, par exemple, enrichissent les terres agricoles et favorisent la croissance de la végétation. Ainsi, de nombreux flancs/pentes de volcans, même ceux encore en activité, sont souvent couverts de cultures. C’est le cas sur les pentes du Popocatépetl (Mexique) où sont cultivés maïs et haricots depuis les Aztèques ou sur les flancs du Mérapi (Indonésie) où poussent le riz et le café.

Les sources hydrothermales et géothermales liées à l’activité volcanique offrent de nombreux bienfaits, tant pour les écosystèmes que pour les communautés humaines (géothermie, thermalisme thérapeutique et touristique, etc.) Enfin, les produits volcaniques constituent également des matériaux exploités par l’homme. Les roches issues des coulées de lave peuvent servir de matériaux de construction, et les scories volcaniques de systèmes de filtration de l’eau grâce à sa porosité. En Indonésie, les forçats du soufre extraient à mains nues l’or jaune du cratère du Kawah Ijen.

Toutefois, les volcans peuvent provoquer des catastrophes dévastatrices et certains phénomènes éruptifs sont très dangereux voire mortels. Les tremblements de terre et les retombées de lapillis associés à certaines éruptions peuvent endommager les bâtiments comme à Pompéi, en Italie, lors de l’éruption du Vésuve en l’an 79. Les nuées ardentes (ou coulées pyroclastiques), véritables avalanches de cendres pouvant atteindre 800 °C, sont également dévastatrices. C’est à cause d’une nuée ardente sur les pentes du Mont Uzen au Japon que les célèbres volcanologues Katia et Maurice Krafft ont péri.

Les lahars, des coulées de boue torrentielles constituées de cendre et d’eau, sont également des phénomènes destructeurs. En 1985, un lahar causé par l’éruption du Nevado Del Ruiz (Colombie) a enseveli la ville d’Armero-Guayabal, située à 70 km à l’ouest. Ce lahar a entraîné le décès de 20 000 à 25 000 personnes. Les éruptions volcaniques sont également capables de modifier le climat à l’échelle locale, comme l’a montré l’éruption de l’Eyjafjöll en Islande en 2010. À cette occasion, le nuage de cendres et de gaz émis a entraîné l’arrêt du trafic aérien européen pendant plusieurs jours. L’activité de certains volcans peut aussi avoir des répercussions sur le climat à l’échelle de la planète et sur des périodes de plusieurs années à dizaines d’années.

Les volcans remarquables

Parmi les plus de 1 200 volcans actifs présents sur Terre, certains sont particulièrement remarquables :

- L’Ol Doinyo Lengaï est un stratovolcan situé en Tanzanie. Il émet des coulées de carbonatite, une lave extrêmement rare, très fluide, riche en carbonate de sodium et de potassium. Ces coulées de lave ressemblent à des coulées de boue grise.

- Le Mont St-Helens (États-Unis). Son éruption cataclysmique de 1980 a été l’une des éruptions volcaniques les plus étudiées de l’histoire.

- Le Nyiragongo (République Démocratique du Congo) abrite dans son cratère sommital un lac de lave persistant.

- Le Mont Mayon (Philippines) est connu pour sa forme symétrique presque parfaite.

- Le Mont Erebus (Antarctique) est le volcan actif le plus méridional de la planète, avec un lac de lave persistant.

- Le Mont Tambora (Indonésie) est considéré comme le volcan le plus meurtrier de l’histoire lors de son éruption de 1825 (92 000 morts).

- Le Paricutin (Mexique) né en 1943 au milieu d’un champ de maïs sous les yeux d’un agriculteur.

Aussi remarquables soient-ils, les volcans se révèlent être des phénomènes naturels à la fois captivants, bénéfiques et dangereux. Ils sculptent inlassablement notre planète, et le spectacle de leurs éruptions ne cessera jamais de captiver l’humanité.