Des peintures murales préhistoriques représentant une éruption volcanique témoignent de la fascination ancienne pour les volcans. Bien plus tard, Pline le Jeune livrera le premier récit écrit documentant l’éruption du Vésuve en 79 ap. J.-C., marquant une étape clé dans la compréhension historique de l’activité volcanique. Ces témoignages sont longtemps demeurés de simples descriptions, sans réelle explication scientifique, jusqu’à la naissance de la volcanologie moderne au XXe siècle. En quelques instants, des panaches de cendres, des coulées de lave incandescentes, des explosions spectaculaires et des nuées ardentes dévastatrices peuvent transformer un paysage et bouleverser des milliers de vies. Les éruptions volcaniques fascinent autant qu’elles inquiètent. Alors qu’est-ce qu’une éruption volcanique ? Quels sont les différents types d’éruptions ? Peut-on prédire une éruption avec précision ? Quels moyens de surveillance les volcanologues utilisent-ils ? D’une éruption effusive comme celle du Piton de la Fournaise où d’une éruption explosive à l’image du Krakatoa, chaque volcan à une dynamique propre, mêlant tectoniques des plaques, pression magmatique et conditions géophysiques locales. Dans cet article, un décryptage complet du phénomène naturel d’éruption volcanique permettra de mieux cerner ses mécanismes, ses risques volcaniques associés et ses enjeux planétaires.

Définition et mécanismes d’une éruption volcanique

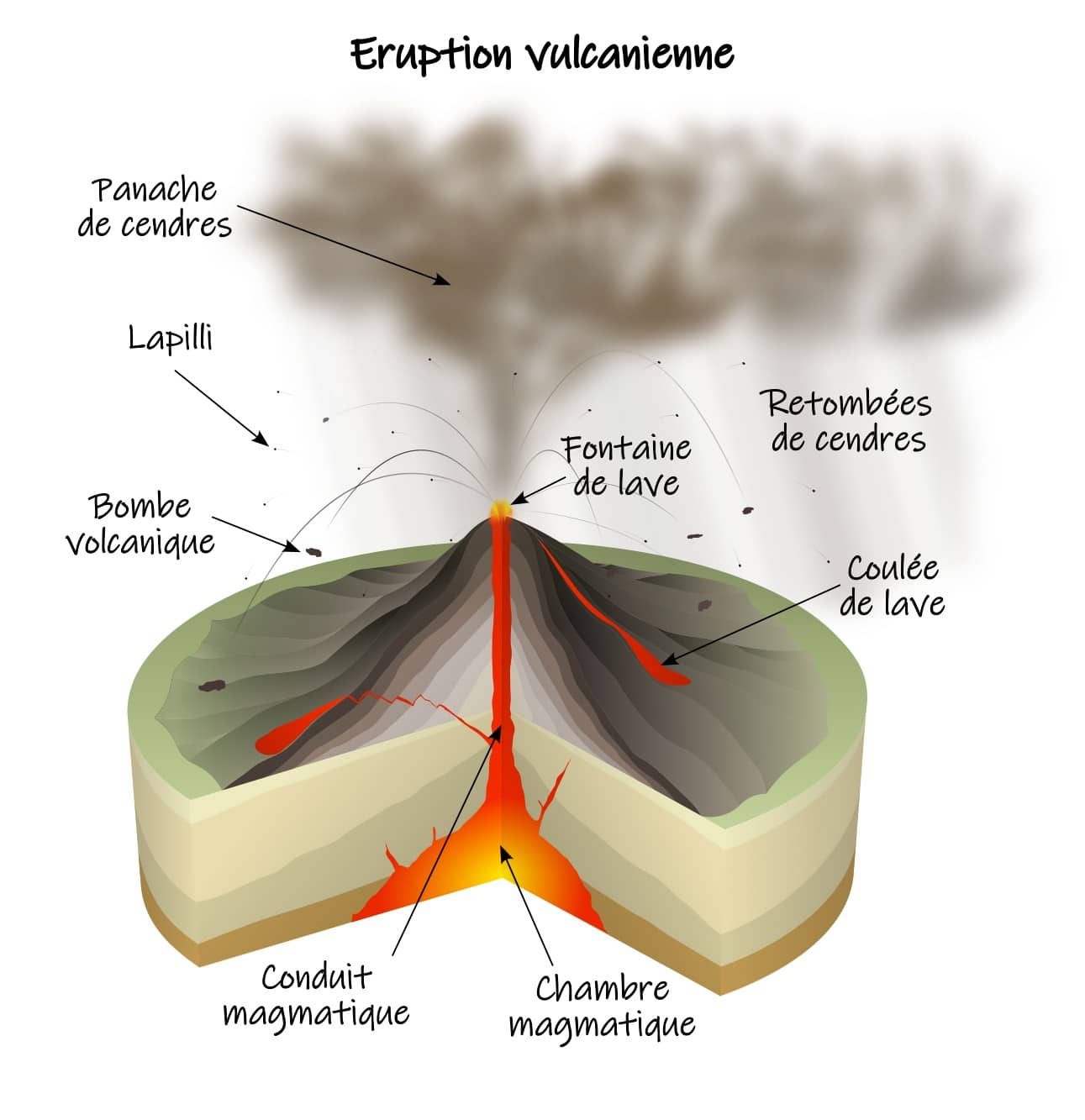

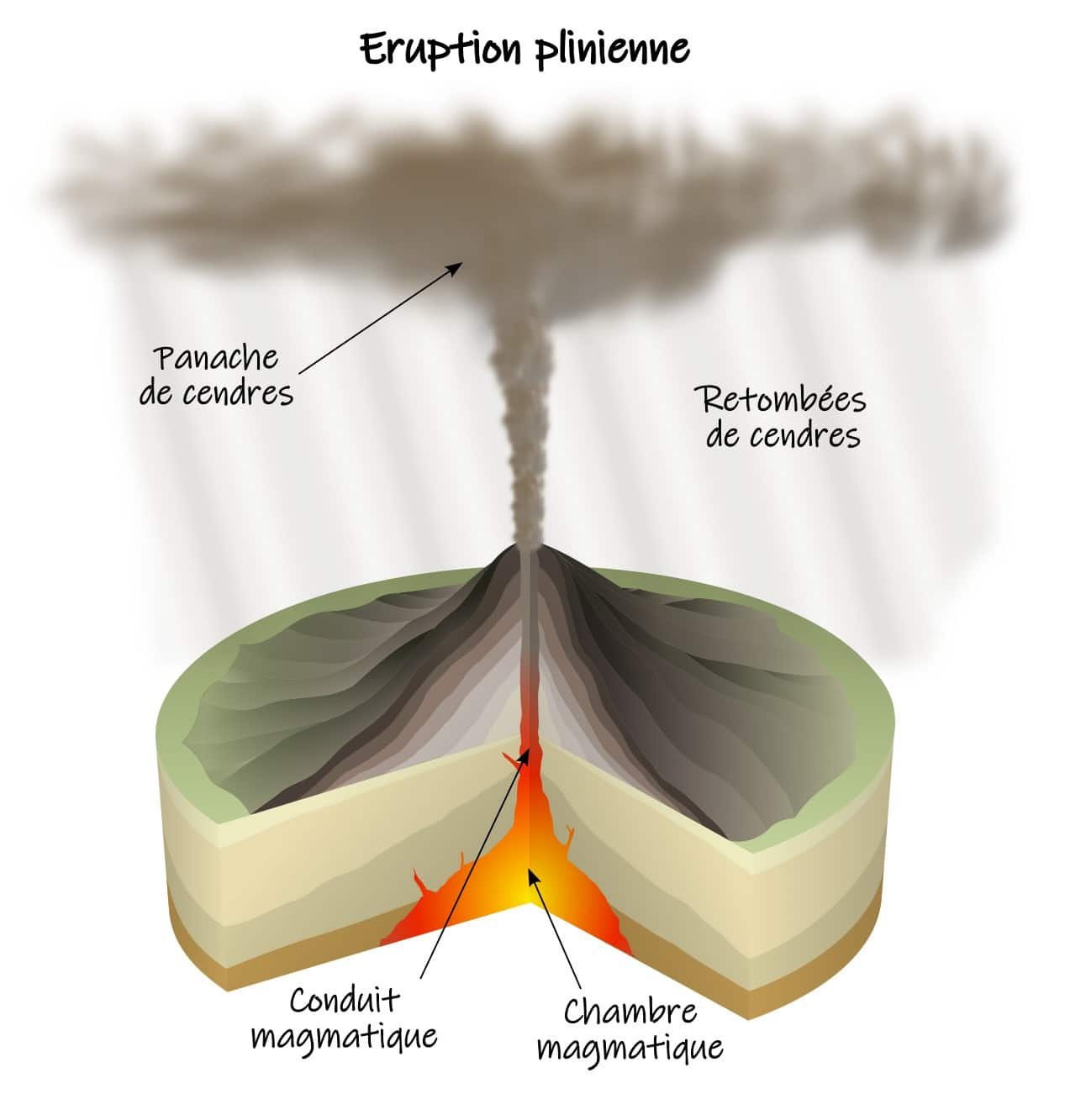

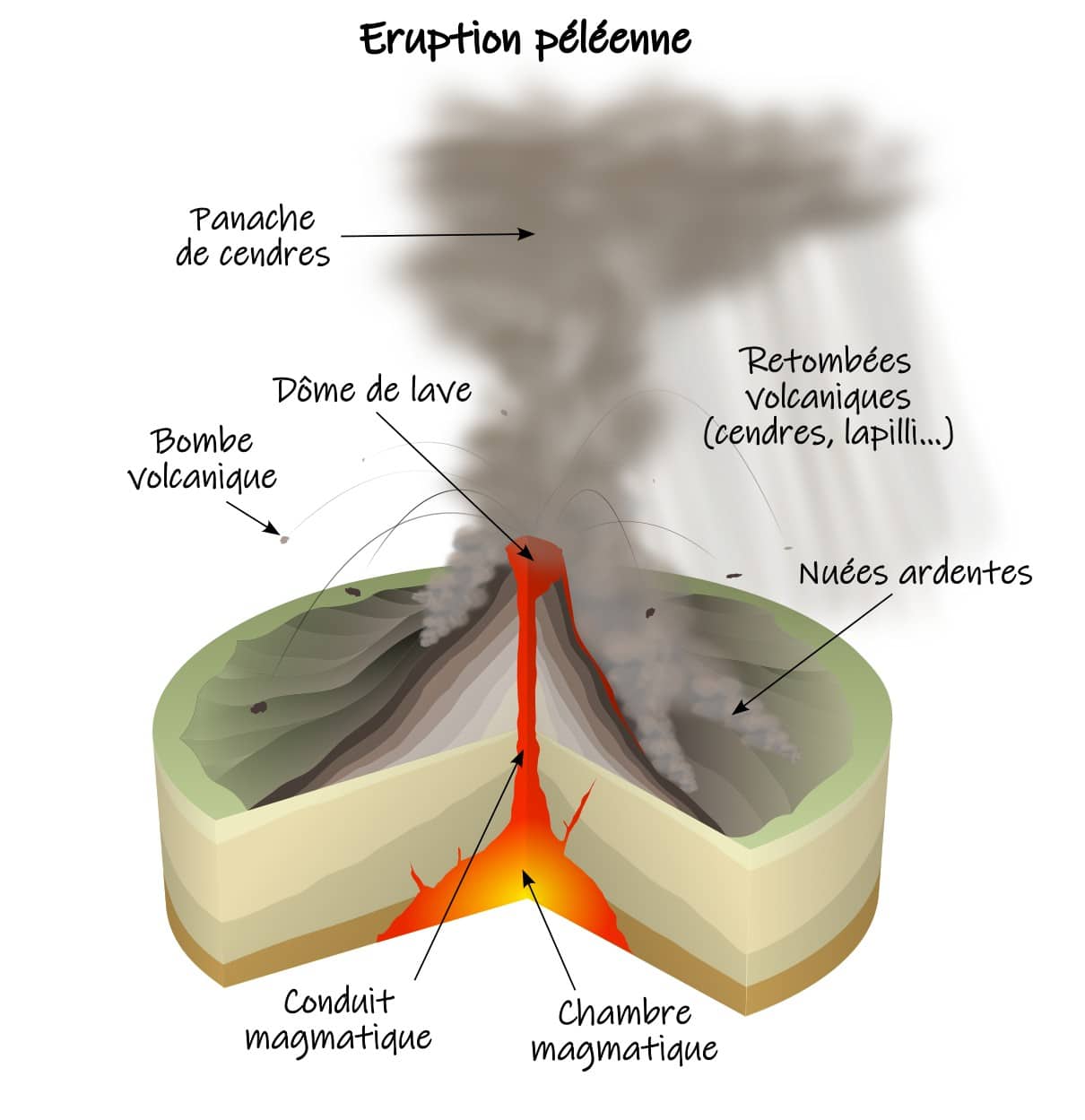

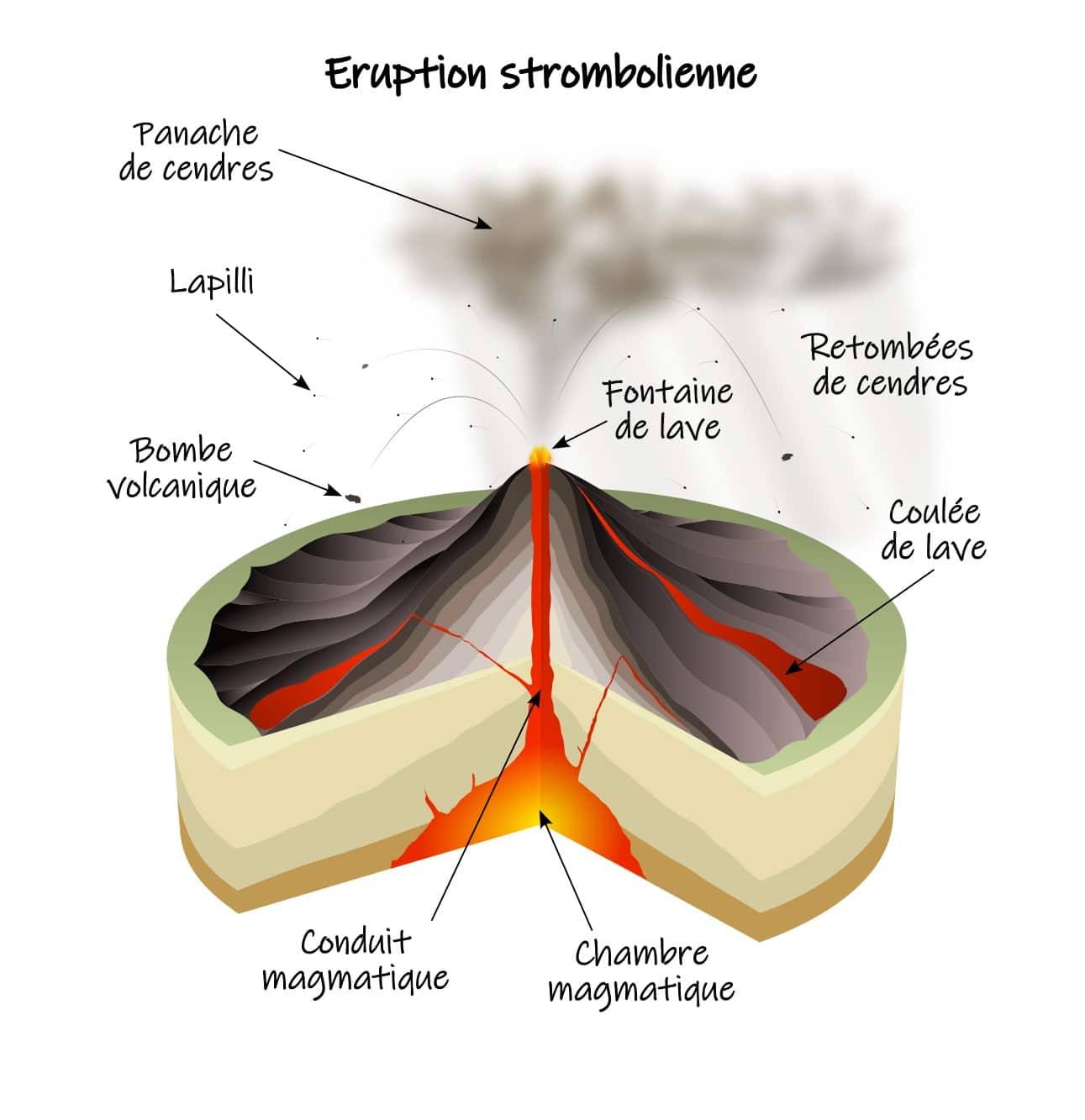

Une éruption volcanique se produit lorsqu’un volcan rejette du magma, des gaz, des cendres et d’autres matériaux par son cratère ou ses fissures. Le magma provient d’une chambre magmatique située entre 10 et 30 km sous la surface, au sein de la lithosphère. Là, les gaz se mélangent au magma, ce qui augmente la pression. Quand cette pression devient trop forte, le magma est expulsé vers l’extérieur.

En général, il sort par une cheminée principale, mais d’autres cheminées secondaires peuvent aussi se former. Pendant l’éruption, les fluides volcaniques comme le magma, les gaz et parfois de l’eau circulent à l’intérieur du volcan. Ces mouvements génèrent un signal sismique régulier et de basse fréquence qu’on appelle un trémor volcanique.

La durée d’une éruption volcanique varie de quelques heures à plusieurs centaines d’années, avec une durée médiane d’environ sept semaines. Le point culminant d’une éruption, c’est-à-dire la période d’activité maximale, s’appelle la phase paroxystique ou paroxysme. Le Stromboli (Italie) par exemple, a une activité éruptive continue depuis plus de 2500 ans. Régulièrement cette activité est marquée par des épisodes paroxysmaux durant lesquels l’activité explosive s’intensifie.

Une éruption volcanique est terminée quand un volcan ne rejette plus aucun matériau volcanique. L’activité sismique liée à une éruption doit aussi avoir beaucoup diminué, voire complètement disparu. Enfin, les paramètres géophysiques, tels que la déformation du sol ou l’émission de gaz, doivent être revenus à leur niveau de base (c’est-à-dire avant l’éruption), indiquant une stabilisation du système volcanique. Une fois l’éruption terminée, les produits éruptifs refroidissent et contribuent à la formation d’un volcan par accumulation.

Les volcans ne se comportent jamais exactement de la même manière lors d’une éruption. Cela témoigne de la complexité et de la diversité des dynamismes éruptifs.

Les grands dynamismes éruptifs

Les éruptions effusives

Une éruption effusive est une éruption volcanique calme, sans explosion. Elle se manifeste par d’abondantes coulées de lave, généralement basaltiques et pauvres en silice. Cette faible teneur en silice permet aux gaz de s’échapper facilement. La lave devient alors très fluide. Sa température peut atteindre jusqu’à 1200 °C. Elle peut s’épancher à des vitesses élevées, jusqu’à 40 km/h. Grâce à sa vitesse et sa fluidité, ce type de lave peut former des tunnels. La lave s’y écoule alors sur de longues distances, parfois jusqu’à plusieurs dizaines de kilomètres. En refroidissant, la surface de ces coulées devient lisse, ondulée et souvent cordée formant des laves dîtes “pahoehoes”.

Ce type d’éruption est également appelé éruption hawaïenne car ce dynamisme éruptif est caractéristique des volcans d’Hawaï comme le Kilauea. Une éruption hawaïenne débute par un essaim de tremblements de terre et des fissures qui s’ouvrent au sol et se propagent. Le long des fissures, des évents peuvent se former. Ils donnent naissance à des fontaines de lave qui jaillissent parfois jusqu’à 500 mètres de hauteur. Ces épisodes spectaculaires sont ensuite suivis d’effusion de lave continue sous la forme de coulées. Lorsque ces laves s’étendent sur de vastes surfaces, elles façonnent progressivement le relief. Ce processus donne naissance à des volcans boucliers, reconnaissables à leur large base et leur pente douce. Durant une éruption hawaïenne, un lac de lave peut également se former au niveau d’un cratère comme le Nyiragongo. Ce type de manifestation, typique des éruptions effusives, est à l’origine de l’appellation “volcans rouges” utilisée pour désigner ces édifices volcaniques.

Les éruptions explosives

Les éruptions explosives sont bien plus impressionnantes et dangereuses en raison de leur imprévisibilité. Elles sont déclenchées et alimentées par la libération brutale des gaz dissous dans le magma.

Le magma à l’origine de ces éruptions est riche en silice. Il produit des laves très visqueuses. Elles ont des températures “peu élevées”, qui ne dépassent pas plus de 500 °C. Ces laves, particulièrement visqueuses, s’écoulent très lentement, voire ne s’épanchent pas du tout. A cause de leur forte viscosité, les gaz volcaniques vont difficilement s’échapper de ces laves. Elles forment souvent des dômes de lave, comme des bouchons solides qui obstruent le sommet du volcan. Ces bouchons empêchent les gaz de s’échapper facilement. Lors d’une éruption explosive, si un dôme bouche l’évent, les gaz restent piégés dans le magma à l’intérieur du conduit. La pression augmente alors progressivement. Quand elle devient trop forte, le magma se fragmente (ou se brise). Il est alors violemment expulsé du conduit sous forme de débris fondus ou solides, de tailles variées. Le phénomène rappelle l’ouverture d’une bouteille de champagne secouée. Ce type d’éruption se caractérise par des projections rapides de matériaux, de puissantes explosions, et l’émission massive de cendres. Il en résulte des nuées ardentes et d’épais panaches volcaniques. Ces manifestations donnent leur nom aux “volcans gris”, sur lesquels ces éruptions se produisent fréquemment.

Il existe différents types d’éruption explosive.

Les éruptions pliniennes

Les éruptions pliniennes se caractérisent par l’émission de grandes quantités de matériaux à travers de hautes colonnes éruptives, appelées colonnes pliniennes. Ces panaches volcaniques atteignent une hauteur de 20 à 35 kilomètres. Ils projettent des cendres et des particules dans l’atmosphère et les dispersent en retombées sur de vastes régions. Une éruption est dite subplinienne lorsque le volume de matière éjectée est réduit et que la colonne éruptive reste inférieure à 20 kilomètres de hauteur. Ces termes font référence à Pline le Jeune, l’écrivain romain qui a décrit l’éruption du Vésuve en l’an 79.

Les éruptions vulcaniennes

Les éruptions vulcaniennes tirent leur nom de l’île de Vulcano, en Italie, où ce type d’activité a été décrit pour la première fois. Elles se distinguent par des explosions violentes qui projettent de grandes quantités de téphras, de blocs et de bombes à croûte de pain, caractéristiques de ce phénomène. Ces éruptions génèrent aussi des ondes de choc atmosphériques. Elles se produisent généralement dans les cratères sommitaux des stratovolcans, parfois au sein des lacs de cratères ou des dômes de lave. Ces éruptions peuvent être des précurseurs ou des phases de déclin d’éruptions pliniennes. Leur panache volcanique s’élève à plusieurs kilomètres pour une explosion individuelle. Lors d’épisodes répétés ou pulsatoires, le panache peut atteindre jusqu’à 20 kilomètres d’altitude. Une fois dans l’atmosphère, les produits éjectés — bombes, lapilli, cendres — retombent rapidement autour du volcan.

Les éruptions péléennes

Les éruptions péléennes se distinguent par la formation de dômes de lave très visqueuse, parfois surmontés d’aiguilles de lave. Sous la pression des gaz piégés, ces dômes peuvent s’effondrer ou exploser. Cela provoque la formation de nuées ardentes, dévalant à grande vitesse les pentes du volcan. Ce type d’activité volcanique tire son nom de la Montagne Pelée, en Martinique. Lors de son éruption de 1902, des nuées ardentes ont détruit la ville de Saint-Pierre, causant la mort de 28 000 personnes.

Les éruptions stromboliennes

Les éruptions stromboliennes combinent des phases explosives et effusives. Elles sont marquées par des projections régulières de lambeaux de lave pouvant s’élever à plusieurs centaines de mètres. La cyclicité de ces éruptions est dû au gaz qui s’accumule dans le conduit magmatique. Il forme une grande bulle qui remonte le long du conduit et soulève la lave jusqu’à provoquer une explosion. Des fontaines de lave jaillissent alors du cratère. Parfois, lors d’épisodes paroxysmaux, des nuées ardentes peuvent également se produire. Ce type d’activité est caractéristique du Stromboli, en Italie, où les explosions surviennent toutes les 10 à 20 minutes.

Les éruptions où le magma rencontre l’eau

Lorsque le magma incandescent entre en contact avec de l’eau ou de la glace, il donne lieu à des éruptions volcaniques spectaculaires et parfois explosives. Ce phénomène se manifeste sous plusieurs formes.

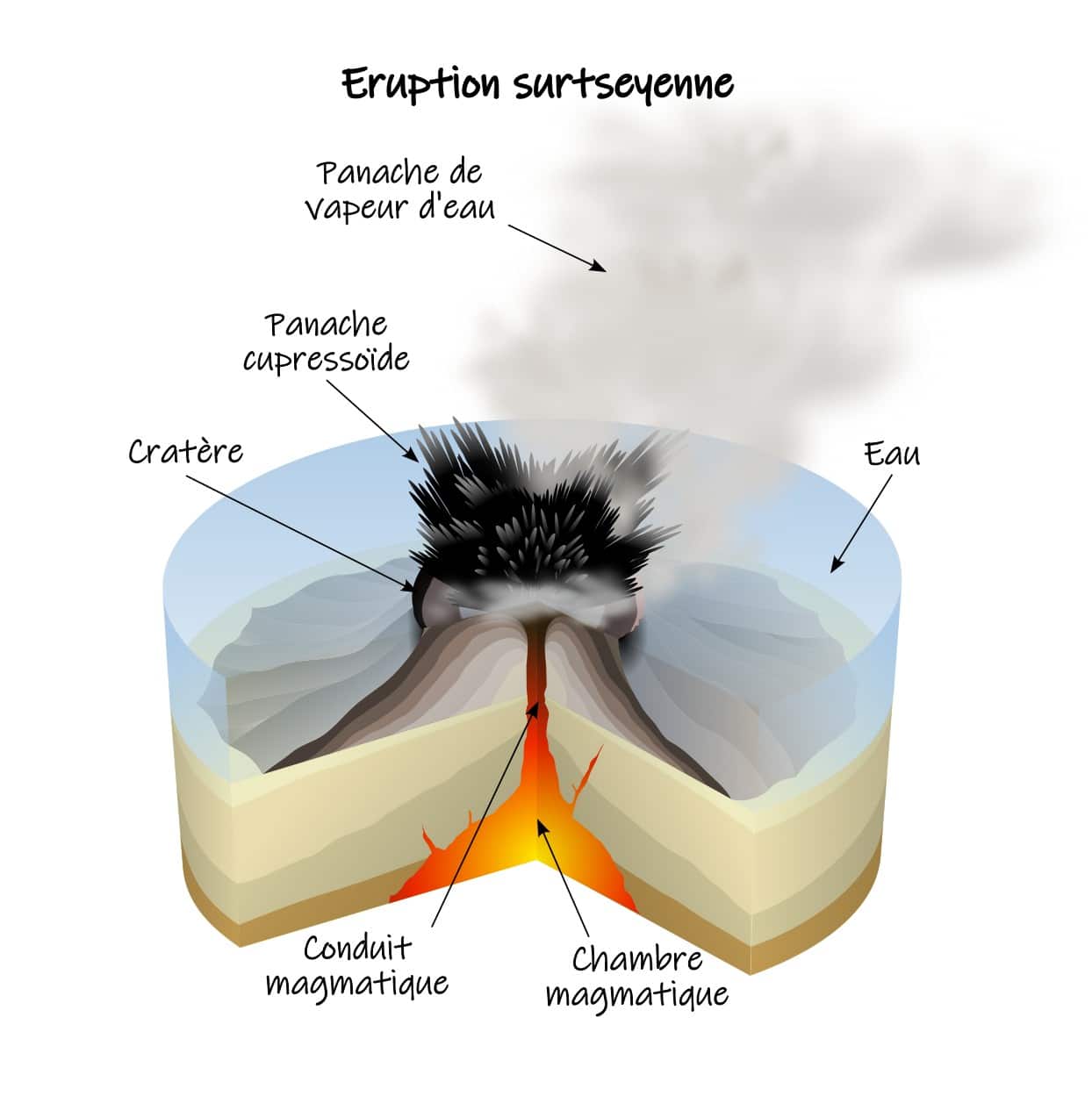

Les éruptions surtseyennes

Les éruptions surtseyennes surviennent lorsque le magma entre en contact avec de l’eau peu profonde. Ce phénomène se produit souvent lors de la naissance d’une île volcanique. Le choc thermique provoque une vaporisation soudaine de l’eau, entraînant des explosions violentes. Ce type d’éruption tire son nom de l’éruption de 1963, qui a formé l’île de Surtsey au large de l’Islande. Il s’accompagne de panaches de cendres et de vapeur, ainsi que de la création rapide de nouvelles terres émergées.

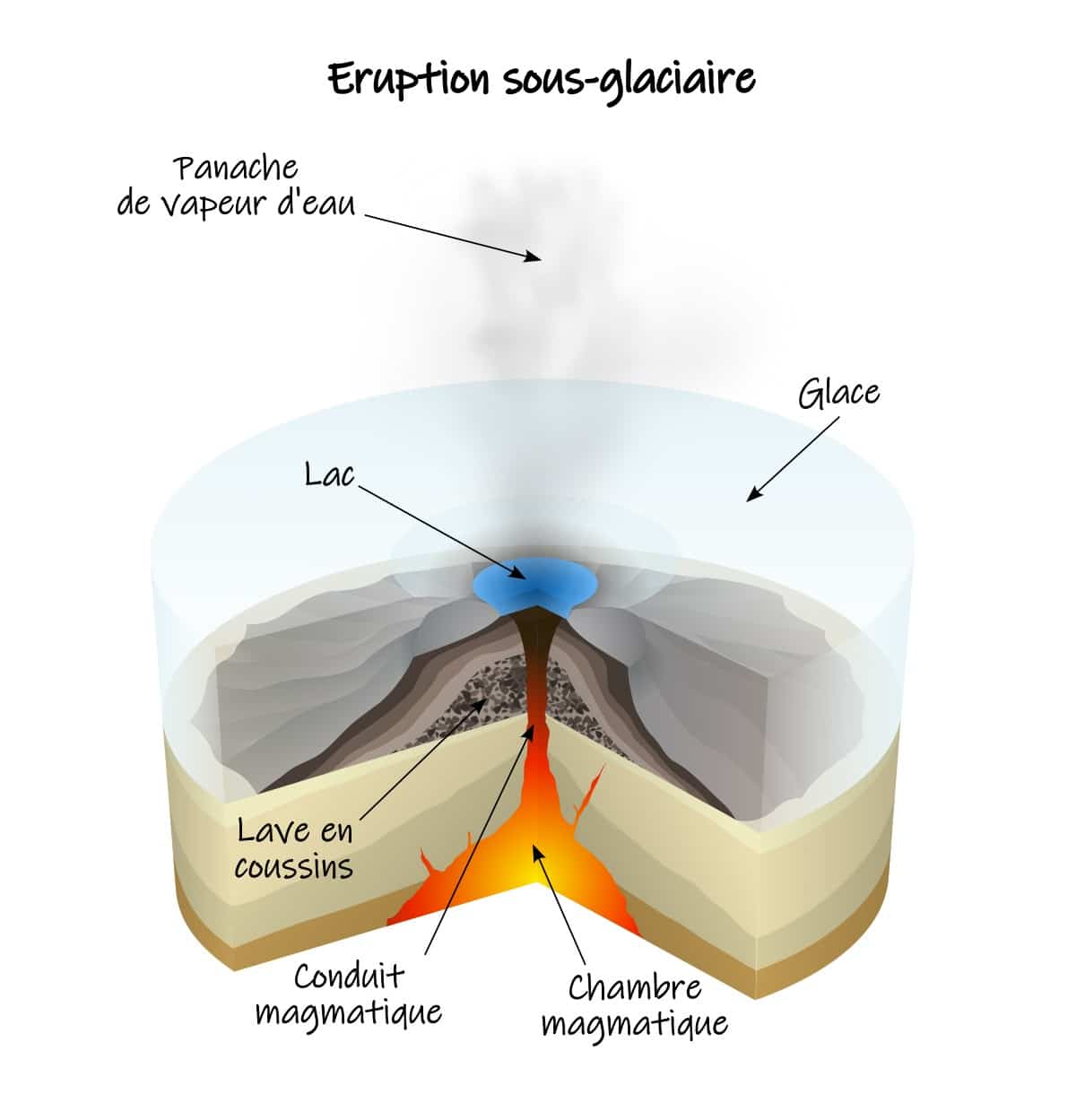

Les éruptions sous-glaciaires et sous-marines

Les éruptions sous-glaciaires et sous-marines se produisent lorsque le magma entre en contact avec de la glace ou de l’eau profonde. Sous les glaciers, elles se développent sous de grandes épaisseurs de glace. Elles peuvent alors former des reliefs plats en forme de table appelés tuyas, visibles notamment en Islande ou en Colombie-Britannique (Canada). En milieu sous-marin, si la pression est élevée, l’éruption devient effusive. Elle produit alors des laves en coussins. Au niveau des dorsales médio-océaniques, une forme particulière d’activité volcanique se manifeste : les fumeurs noirs. Contrairement aux éruptions classiques, ils ne projettent pas de lave, mais libèrent des panaches de fluides chauds et chargés en minéraux. Ces panaches résultent du contact entre l’eau de mer et le magma. Ils construisent peu à peu des cheminées hydrothermales.

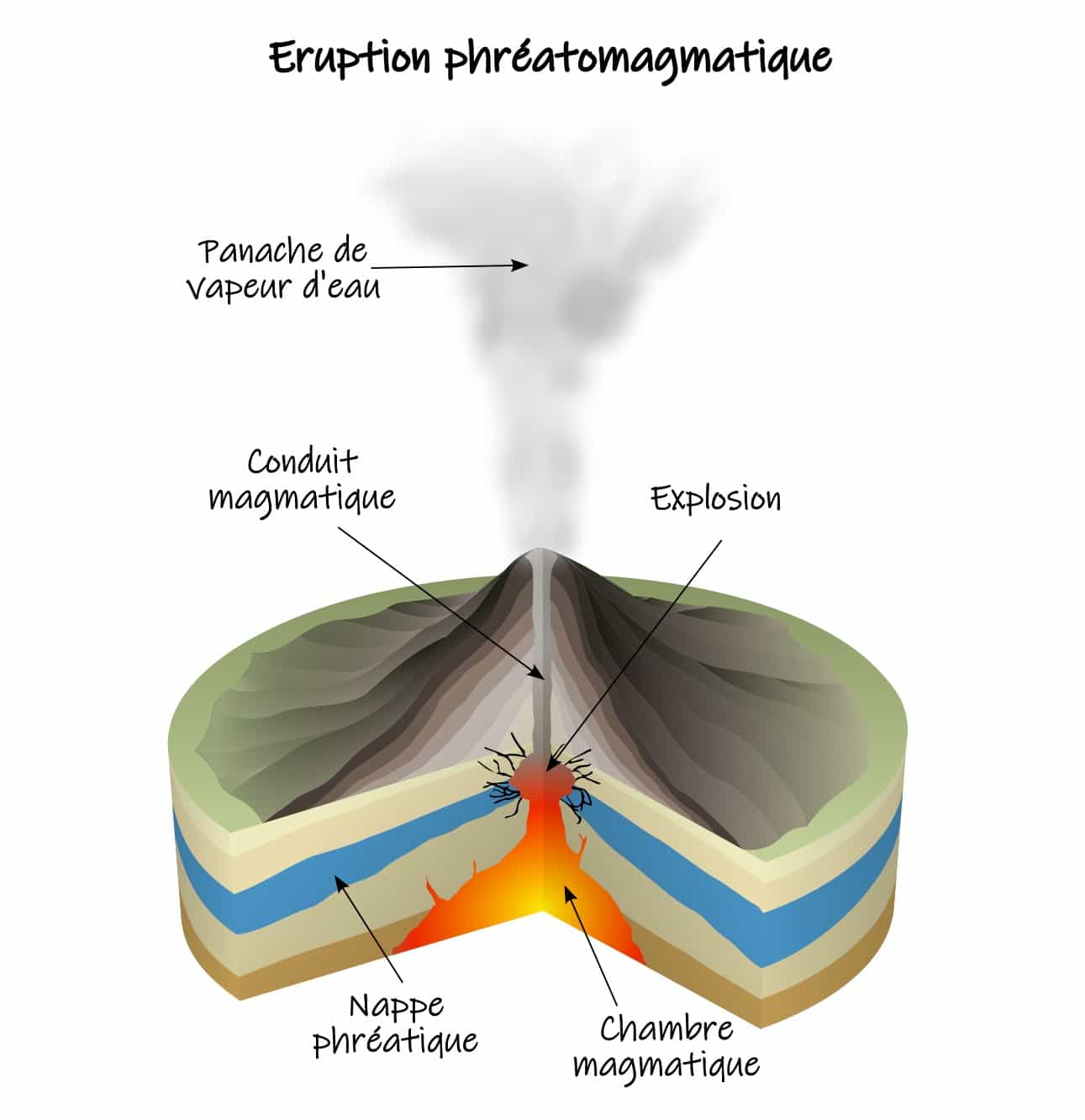

Les éruptions phréatiques et phréatomagmatiques

Les éruptions phréatiques et phréatomagmatiques résultent de l’interaction entre le magma et l’eau souterraine. Les éruptions phréatiques surviennent lorsque l’eau, fortement chauffée, s’évapore brusquement. Cela provoque des explosions de vapeur et de roches, sans émission de lave. Les éruptions phréatomagmatiques, quant à elles, impliquent une interaction directe entre le magma et l’eau. Elles produisent des panaches de cendres et des projections de roche pulvérisée. Ce type de dynamisme peut former des volcans spécifiques appelés maars. Ce sont de larges cratères peu profonds, souvent occupés par un lac.

Évaluer la taille d’une éruption

Les éruptions volcaniques varient par leur volume, leur style, leur intensité et leur potentiel destructeur. Leur taille peut être évaluée de plusieurs manières :

- par leur magnitude c’est-à-dire le volume de matière éjecté ;

- par leur intensité représentée par la hauteur du panache éruptif.

Ces critères s’appliquent à toutes les éruptions, qu’elles soient anciennes ou récentes, effusives ou explosives. Évaluer la taille des éruptions permet aux volcanologues de comparer les “petites” éruptions récentes aux éruptions colossales du passé. Cela les aide à mieux comprendre les mécanismes qui contrôlent les éruptions volcaniques volcaniques, qu’elles soient modestes ou colossales.

L’indice d’explosivité volcanique (VEI)

Au début des années 1980, les scientifiques ont défini une échelle de mesure de la taille des éruptions volcaniques. Il s’agit de l’indice d’explosivité volcanique ou Volcanic Explosivity Index – VEI en anglais. Cette échelle repose principalement sur l’explosivité d’une éruption ; elle ne s’applique pas aux éruptions effusives qui ont un VEI de 0 ou 1. L’indice d’explosivité volcanique (VEI) est à l’éruption volcanique ce que l’échelle de Richter est au séisme : un moyen de mesurer sa force. Il s’étend sur une échelle de 0 à 8 qui décrit à la fois la magnitude d’une éruption et son intensité. Par exemple, une éruption VEI 4 est caractérisée par un volume éjecté de 0,1 à 1 km3 et un panache volcanique compris entre 10 et 25 km. L’éruption cataclysmique de la Montagne Pelée en 1902 est classée VEI 4.

L’indice de destructivité

La taille d’une éruption peut aussi être évaluée à travers son potentiel de destruction, appelé indice de destructivité. Cet indice correspond au logarithme de la surface totale touchée par les coulées de lave, les lahars, les nuées ardentes ou les dépôts de téphra dépassant 100 kg/m². Cela équivaut à environ 10 à 20 cm de dépôts et correspond au seuil au-delà duquel les toitures peuvent s’effondrer. Cet indice s’étend de 0 à 6. Les événements atteignant un indice de 4, avec plus de 10 000 km² dévastés, sont exceptionnels (soit environ 100 fois la ville de Paris). L’éruption volcanique du Taupo, vers l’an 180, en est un exemple marquant : elle a recouvert environ 32 000 km carrés. Cet indicateur permet de comparer différentes éruptions, même si les conséquences humaines et économiques varient selon le contexte local.

Une éruption volcanique est un phénomène complexe dont la nature et la dangerosité dépendent de la composition du magma, de l’interaction avec l’eau, et des mécanismes de dégazage.

Éruptions volcaniques et climat

Les éruptions volcaniques explosives peuvent avoir un impact significatif sur le climat. Les éruptions pliniennes et phréatomagmatiques en particulier, peuvent libérer d’immenses colonnes de cendres et de gaz comme le dioxyde de soufre ou le dioxyde de carbone. Ces colonnes atteignent souvent la haute atmosphère et se dispersent tout autour de la Terre.

Les cendres volcaniques peuvent rester dans l’atmosphère de plusieurs jours à quelques semaines. Le principal impact de ce phénomène concerne l’aviation. Les cendres endommagent les moteurs des avions et réduisent la visibilité, ce qui peut perturber le trafic aérien à grande échelle. L’éruption de l’Eyjafjöll (Islande) en 2010 a projeté un immense nuage de cendres dans l’atmosphère, perturbant le trafic aérien à une échelle sans précédent. Pendant plusieurs jours, des milliers de vols ont été annulés à travers l’Europe, laissant des passagers bloqués et causant des pertes économiques considérables.

Les gaz volcaniques quant à eux peuvent persister dans la haute atmosphère pendant plusieurs mois. Ils bloquent une partie du rayonnement solaire et provoquent une baisse temporaire des températures globales. Ces gaz peuvent influencer durablement le climat de notre planète. L’éruption du Pinatubo en 1991 a injecté environ 17 mégatonnes de dioxyde de soufre. Cela a créé un vaste nuage d’aérosols sulfatés qui est resté présent dans dans la stratosphère pendant trois ans. Ce nuage a réduit le rayonnement solaire atteignant la surface terrestre. Cela a entraîné une diminution de la luminosité d’environ 10% et une baisse des températures à l’échelle mondiale.

La surveillance des éruptions

Les volcans sont des phénomènes naturels fascinants, mais leur activité peut être imprévisible et dangereuse. La surveillance volcanique joue un rôle essentiel pour anticiper les éruptions et protéger les populations. Grâce aux avancées technologiques, il est désormais possible de détecter les signes précurseurs et d’améliorer la gestion des risques volcaniques.

Avant qu’un volcan n’entre en éruption, plusieurs signes avant-coureurs peuvent alerter les scientifiques. Ces indices sont repérés grâce à des instruments de mesure précis :

- Séismes volcaniques : des secousses indiquent des mouvements de magma sous la surface. Ces tremblements de terre sont détectés et analysés grâce à des sismographes.

- Déformation du sol : le gonflement du volcan traduit une pression croissante du magma. L’évolution de la déformation du sol est surveillée grâce à des mesures GPS et satellite.

- Émissions de gaz : une augmentation de gaz tels que le dioxyde de soufre révèle une activité accrue. Des capteurs de gaz sont utilisés pour analyser la concentration des gaz volcaniques autour des volcans sous surveillance.

- Changements thermiques : une hausse de la température autour des cratères peut annoncer une éruption imminente. Les scientifiques ont recours à des méthodes d’imagerie thermique comme les caméras infrarouges pour surveiller ces changements de températures.

La surveillance volcanique permet d’anticiper les éruptions et de limiter leurs impacts grâce aux avancées scientifiques. Ces progrès permettent non seulement d’anticiper une éruption volcanique, mais aussi de mettre en place des mesures de protection efficaces pour les populations exposées. Au-delà de la gestion des risques volcaniques, la recherche volcanologique nous offre une meilleure compréhension du fonctionnement interne de la Terre.