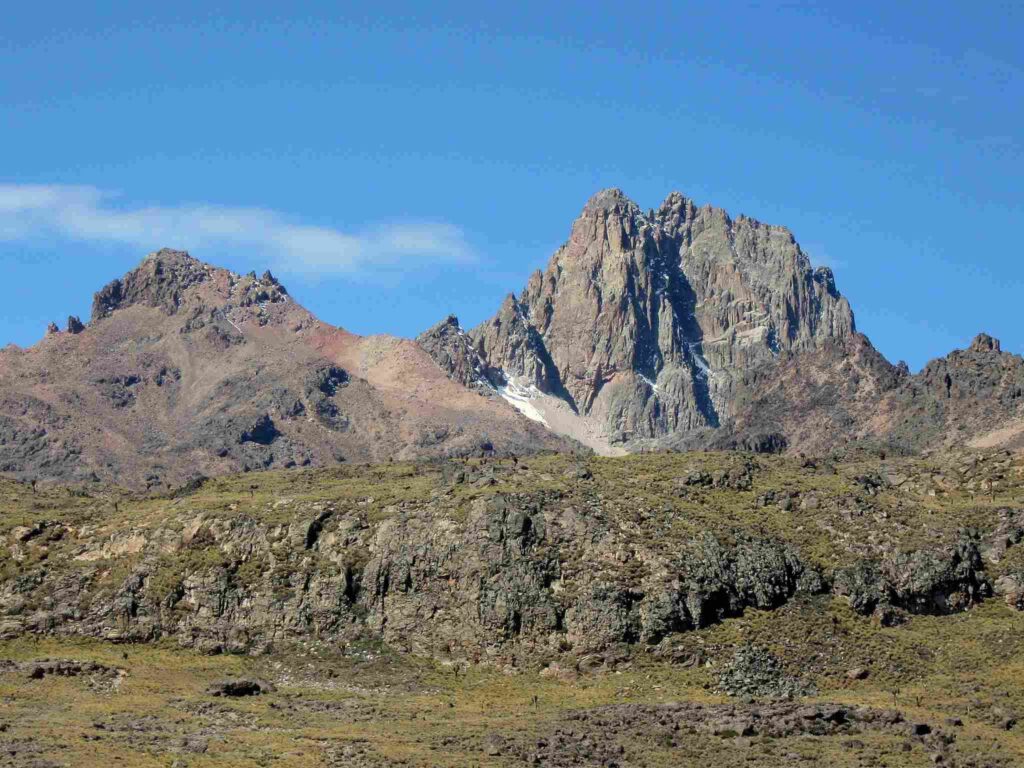

Au cœur de l’Afrique de l’Est se dresse le Mont Kenya. Moins connu que son grand frère le Kilimandjaro, il n’en reste pas moins le deuxième plus haut sommet d’Afrique. Ce stratovolcan de 5 199 mètres ne se distingue pas uniquement par sa hauteur, mais surtout par son rôle écologique et culturel majeur. Il est le cœur battant de plusieurs écosystèmes de montagne aux multiples facettes, de forêts tropicales humides aux zones glaciaires d’altitude. Sanctuaire de biodiversité, il constitue également un réservoir d’eau vital pour le pays. Les glaciers et les rivières qui en descendent alimentent des millions de personnes en eau potable, irriguent les terres agricoles et fournissent de l’électricité via des barrages hydroélectriques. Qu’est-ce qui rend cet environnement si singulier et si précieux ? Mais ce patrimoine naturel est aujourd’hui en péril. Réchauffement climatique, fonte des glaciers, déforestation, braconnage, et pression démographique fragilisent l’équilibre de ce massif. Le site est également sacré pour plusieurs communautés locales, notamment les peuples Kikuyu et Meru. Comment concilier la préservation de ce massif naturel exceptionnel avec les défis liés aux activités humaines et au changement climatique ? En route pour un voyage au cœur de ce site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Caractéristiques naturelles du Mont Kenya

Une position centrale au cœur du territoire national

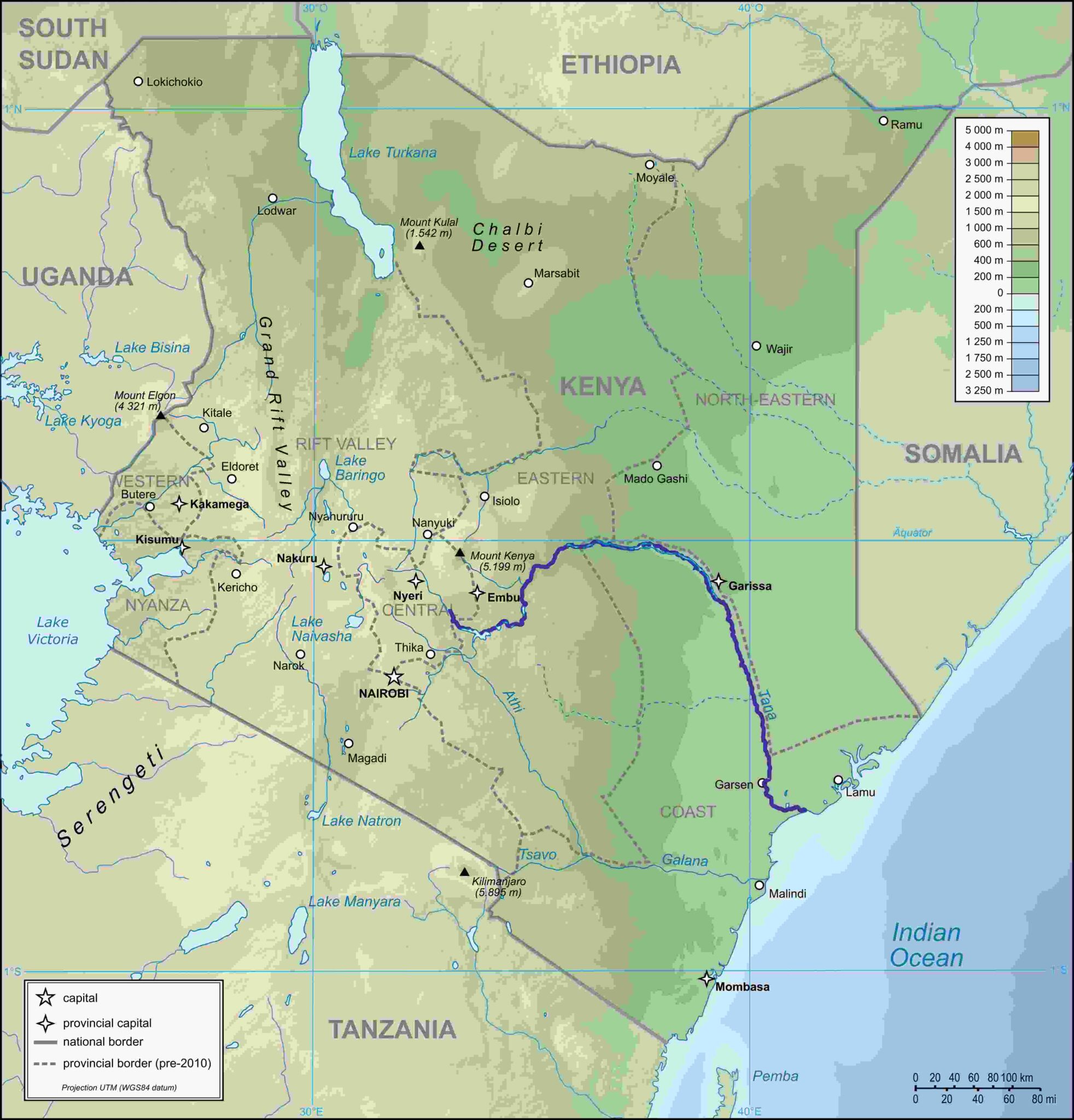

Le Mont Kenya, situé au centre du pays du même nom, s’élève à environ 150 km au nord-est de Nairobi, la capitale. Il est localisé au sud de l’équateur, à seulement seize kilomètres de cette ligne imaginaire.

Ce massif volcanique s’étend sur un diamètre de 80 à 100 kilomètres. Plusieurs villes importantes l’entourent : Nyeri au sud-ouest (140 338 habitants), Nanyuki au nord-ouest (72 800 habitants) et Embu au sud-est (204 980 habitants, données du recensement 2019).

D’un point de vue administratif, le Mont Kenya se trouve à l’intersection de 5 des 47 comtés kényans (Meru, Embu, Kirinyaga, Nyeri et Tharaka-Nithi). Il en résulte un territoire partagé, à la diversité culturelle et sociale riche, parmi les communautés Kikuyu, Meru, Embu et Kamba qui vivent sur ses flancs.

Son emplacement constitue en outre un lieu de passage privilégié pour la faune, notamment les éléphants en migration.

Un massif volcanique imposant

Le Mont Kenya est un ancien stratovolcan datant de 2,6 à 3,1 millions d’années et implanté dans la vallée du Grand Rift Est-Africain. Des éruptions volcaniques répétées ont déposé des couches de lave et de matériaux volcaniques autour d’un cratère principal.

À l’origine, les scientifiques estiment que le Mont Kenya atteignait une altitude de près de 7 000 mètres. Avant que l’érosion et les glaciations successives ne réduisent sa hauteur. Ces changements ont façonné un paysage aujourd’hui marqué par des arêtes très fines, des vallées en forme de U (dites « en auge ») et des dépressions remplies de petits lacs glaciaires appelés « tarns ».

Le massif se caractérise par ses trois pics :

- le pic Batian, culminant à 5199 mètres,

- le pic Nelion (5188 mètres),

- et la Pointe Lenana (4985 mètres).

Seule cette dernière est accessible aux randonneurs, même peu expérimentés, tandis que les autres sont réservées aux alpinistes aguerris. La première ascension du Mont Kenya est d’ailleurs attribuée à Halford John Mackinder, un géographe britannique, en 1899.

Un climat unique entre équateur et haute altitude

Le Mont Kenya possède une grande variété de climats en raison de sa proximité avec l’équateur combinée à sa haute altitude.

- Sur les terres les plus basses, les pentes du massif se distinguent par un milieu tropical humide, où les températures demeurent douces, voire chaudes, tout au long de l’année.

- En gagnant de la hauteur, la fraîcheur s’installe progressivement. Entre 2 500 et 4 000 mètres, le mercure baisse, et le paysage se transforme peu à peu en zones de brouillard et de végétation alpestre.

- Au-dessus de 4 000 mètres, le climat devient alpin, le thermomètre pouvant descendre bien en dessous de zéro, surtout la nuit. Néanmoins, les glaciers qui recouvraient autrefois les sommets ont considérablement régressé ces dernières décennies en raison du réchauffement planétaire.

Le Mont Kenya : château d’eau national menacé par le changement climatique

Le Mont Kenya, une ressource en eau capitale

Au-delà de ses caractéristiques naturelles, le Mont Kenya joue un rôle prépondérant dans la vie économique et environnementale de la région, et du pays.

Il agit en effet comme un véritable « château d’eau », dont l’influence dépasse largement ses frontières. Grâce à la dizaine de glaciers encore présents sur ses flancs, le massif fournit une ressource vitale en eau douce à près de 2 millions de personnes. La fonte lente de ces neiges pérennes alimente en continu les bassins versants, soutenant ainsi rivières et nappes phréatiques en aval. Le sommet approvisionne notamment les deux plus grands cours d’eau du pays :

- le Tana : le plus long fleuve national prend naissance sur les pentes du Mont Kenya avant de sillonner plus de 1 000 km jusqu’à l’océan Indien. Son bassin assure l’accès à l’eau potable, l’irrigation des terres agricoles et la production d’énergie via plusieurs barrages hydroélectriques.

- l’Ewaso Ng’iro : cette rivière parcourt 700 km avant de se jeter dans un vaste réseau de zones humides appelé marais de Lorian. En traversant sept comtés semi-arides, elle approvisionne une large population et la faune locale.

Le Mont Kenya constitue ainsi une ressource vitale sur laquelle les habitants s’appuient pour boire, se laver, cultiver et abreuver leur bétail. Face au changement climatique et à ses conséquences, la préservation de ces ressources devient un enjeu capital.

Un site menacé par les effets du changement climatique

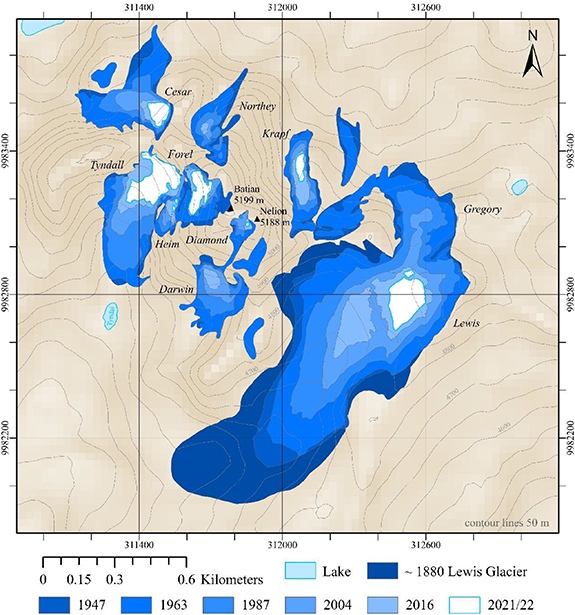

La communauté scientifique s’accorde sur le fait que la fonte complète des glaces du Mont Kenya pourrait survenir dans les dix prochaines années. Cette perspective inquiétante est notamment confirmée par une étude satellitaire publiée en 2024. Selon celle-ci, il ne subsiste aujourd’hui plus que 4,2 % de l’étendue glaciaire initiale du Mont Kenya (mesurée pour la première fois avec fiabilité vers 1900). Pour comparaison, le Kilimandjaro ne détient plus que 8,6 % de ses pentes neigeuses, tandis que la chaîne du Rwenzori en Ouganda en conserve 5,8 %.

Ce processus s’est par ailleurs accéléré ces dix dernières années : entre 2016 et 2021-2022, le Mont Kenya a perdu plus de la moitié de la superficie de ses glaciers, passant de 15 ha à seulement 6,9 ha. Cette rapide régression place le sommet parmi les premières montagnes susceptibles de devenir totalement déglacées dès 2030.

Les conséquences de cette fonte impactent directement les populations vivant autour du massif. Le Kenya connaît déjà des épisodes de tensions et de violences liés aux difficultés croissantes rencontrées par les paysans et éleveurs. Leurs moyens de subsistance dépendent en effet étroitement des ressources hydriques alimentées par les glaciers. La diminution de ses réserves affecte l’agriculture, et l’accès à l’eau potable, exacerbant alors les conflits sociaux dans la zone.

Par ailleurs, les professionnels du tourisme expriment leur inquiétude face à la transformation rapide des paysages. Les champs enneigés, symboles de la région, tendent à disparaître. Cette perte visuelle pourrait dissuader certains visiteurs. À terme, cela représenterait une menace pour une source de revenus essentielle aux communautés locales et à l’économie de la zone.

Face à ces défis, la préservation du Mont Kenya devient un enjeu urgent, mêlant protection environnementale, adaptation sociale et sensibilisation au changement climatique.

Le Mont Kenya, volcan sacré abrite une biodiversité unique et fournit l’eau vitale de tout un pays, aujourd’hui menacée. Ses glaciers fondent si vite que le sommet pourrait être entièrement dénué de glace à l’horizon 2030.

Un sommet accueillant une biodiversité exceptionnelle

Des zones écologiques variées abritant une faune et une flore emblématiques

Les versants du Mont Kenya présentent une succession unique de milieux naturels, chacun abritant des écosystèmes adaptés à des conditions de vie très spécifiques :

Forêt tropicale (jusqu’à 2 500 m)

Cette zone forme la ceinture verte la plus basse du Mont Kenya. Elle abrite des forêts humides denses, dominées par des arbres majestueux tels que les genévriers d’Afrique (Juniperus procera), les podocarpus (Podocarpus latifolius) et les oliviers sauvages (Olea africana). Ces bois hébergent une biodiversité animale riche : l’hylochère (un sanglier de grande taille au pelage long et hirsute), le daman des arbres, l’éléphant, le rhinocéros noir, la mangouste à queue blanche, le léopard, l’antilope bongo (endémique aux forêts tropicales africaines) et bien d’autres.

Zone des bambous (2 500 à 3 200 m)

À mesure que l’on prend de l’altitude, les arbres cèdent la place à une vaste couronne de bambous géants (Oldeania alpina), pouvant atteindre jusqu’à quinze mètres de hauteur. Cette zone, typique des grandes montagnes d’Afrique de l’Est, forme des forêts denses à la diversité végétale limitée. Les bambous structurent l’écosystème, en servant d’abri et de ressource alimentaire à une faune similaire à celle du secteur tropical.

Étage afro-alpin (3 200 à 4 500 m)

Au-dessus de la forêt et des bambous, la végétation change radicalement. Elle laisse place à un paysage de landes, de prairies à touffes (« tussack »), de bruyères géantes (Calluna vulgaris) et de maquis afro-alpin. C’est ici qu’apparaissent les végétaux emblématiques de l’Afrique de l’Est montagneuse : lobélies géantes (Lobelia deckenii), séneçons géants (Dendrosenecio keniodendron), et diverses espèces de carex et d’orchidées adaptées aux conditions froides et à de forts écarts thermiques. On y croise aussi le daman du Cap et divers carnivores, comme le caracal. Sans oublier une diversité impressionnante d’oiseaux, dont certains quasi-endémiques : ibis olive, martinet de shoa, martinet à ventre blanc, hibou d’Abyssinie, etc.

Étage nival (+ 4 500 m)

Enfin, le dernier étage, difficile d’accès, correspond à la zone des neiges éternelles et des éboulis alpins. Ici, seules subsistent quelques espèces de plantes très résistantes aux gelées et à la sécheresse, poussant entre les rochers et les moraines (amas de débris rocailleux entraînés par le mouvement de glissement des glaciers). La vie animale y reste très discrète : quelques oiseaux (tels le Souimanga de Johnston ou le traquet afro-alpin) et insectes spécialisés, tandis que la biodiversité globale demeure relativement faible à cause des conditions extrêmes (froid, gel, vents forts).

Un patrimoine naturel préservé et valorisé

Face aux enjeux écologiques et socio-économiques majeurs, la préservation du Mont Kenya est devenue une priorité. En effet, le site subit de fortes pressions : déforestation, braconnage, urbanisation croissante et changement climatique qui bouleversent les équilibres naturels. Pour répondre à ces défis, plusieurs acteurs, tant nationaux qu’internationaux, unissent leurs efforts dans des initiatives de conservation.

- Créé en 1949, le Parc National du Mont Kenya concerne principalement la préservation des altitudes les plus élevées du massif (au-dessus de 3000 m) et couvre près de 715 km2. Il est administré par le Kenya Wildlife Service (KWS), un organisme gouvernemental chargé de la conservation et de la gestion de la biodiversité du pays. Ses actions sont diverses : régulation de l’accès aux zones sensibles, recensement des espèces, soins vétérinaires, lutte contre les braconniers, etc.

- Autour du parc national s’étend la Réserve Forestière du Mont Kenya, placée sous la responsabilité du Kenya Forest Service (KFS). Elle couvre principalement les pentes moyennes et basses (environ 1 600 à 3 100 m). Son rôle se concentre sur le développement d’une gérance durable des forêts, en étroite collaboration avec les populations locales.

- Ensemble, le Parc National et la Réserve forestière sont classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1997. Cela a permis de renforcer la synergie entre ces deux zones et d’impliquer d’autres acteurs régionaux, comme le Mount Kenya Trust. Cet organisme à but non lucratif, actif dans tout le pays, endosse des responsabilités plus larges : protection de la faune et la flore, initiatives d’éducation ou services de santé pour les habitants, prévention des incendies de forêt, etc.

La sauvegarde du Mont Kenya résulte ainsi d’une coopération multipartite, mêlant préservation environnementale stricte, gestion durable des ressources et implication active des communautés. Confrontée à la fonte des glaciers et à diverses menaces, cette synergie évolue pour répondre aux enjeux actuels et pour faire face aux défis écologiques des décennies à venir.

Le Mont Kenya : un volcan sacré

Enfin, le Mont Kenya occupe une place centrale dans la culture, la spiritualité et l’histoire du pays.

Pour plusieurs communautés locales, en particulier les peuples Kikuyu, Embu et Meru, ce massif représente un lieu sacré, considéré comme la demeure de « Ngai », le dieu suprême. Dans la mythologie kikuyu, Ngai et son épouse Mumbi résident ainsi tout en haut du Mont Kenya, qu’ils nomment « Kirinyaga ». Ce mot signifie « montagne brillante », en référence aux neiges éternelles qui couronnaient autrefois ses hauteurs. Par respect, les Kikuyus orientaient traditionnellement leurs habitations vers l’est, en direction du Mont Kenya, afin de pouvoir prier en direction de leur divinité. Le sommet ne constitue donc pas seulement un repère géographique, mais aussi une source d’inspiration spirituelle.

C’est d’ailleurs de ce terme, « Kirinyaga », que dériverait le mot « Kenya » (ou, selon une autre interprétation, de « Kiinya » donné au massif par la tribu Kamba). Le nom de la montagne fut anglicisé lors de la colonisation britannique. Ce mot a ensuite été utilisé pour désigner l’ensemble du territoire, devenu République du Kenya à l’indépendance, en 1963. Le pays tire donc son appellation de cette montagne mythique, soulignant sa place emblématique au cœur de l’identité nationale.

Encore aujourd’hui, le Mont Kenya conserve une charge symbolique forte. On le retrouve ainsi comme emblème national figurant sur les armoiries du pays.

Le Mont Kenya un joyau géologique, un réservoir d’eau douce indispensable, un refuge pour une biodiversité exceptionnelle et un haut lieu spirituel pour plusieurs communautés locales. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, il incarne les liens étroits entre nature, culture et survie des populations. Ses glaciers, essentiels à l’agriculture et à l’approvisionnement en eau, fondent rapidement sous l’effet du changement climatique. Sa sauvegarde est donc devenue un enjeu capital pour la région.